|

| 三坊七巷入選首批中國歷史文化名街 楊婀娜 攝影 |

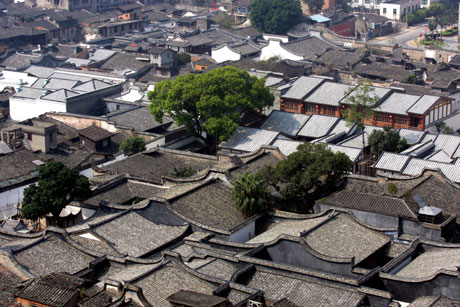

修復后的三坊七巷一瞥 楊婀娜 攝影

中國日報網(wǎng)中國在線消息:在剛剛揭曉的首屆“中國十大歷史文化名街區(qū)評選”中,福建省福州市百姓與臺灣百姓聯(lián)手投票,使得中國目前在都市中心保留的規(guī)模最大、最完整的明清古建筑街區(qū)——福州市三坊七巷,以高票獲選“中國十大歷史文化名街區(qū)”。消息傳來,臺灣不少鄉(xiāng)親跨海前來,在三坊七巷內(nèi)的水榭戲臺、雙拋橋、安民巷折枝詩會等地,舉辦榕臺民俗表演,以慶賀古韻悠悠的三坊七巷又獲新譽。

首屆中國歷史文化名街評選推介活動經(jīng)文化部和國家文物局批準,由中國文化報社、中華文化促進會、中國文物報社聯(lián)合主辦,自去年下半年正式啟動。

三坊七巷位于福州歷史文化名城中軸線以西,西、南至安泰河,東至八一七路,北臨楊橋路。以南后街為軸,向西三片稱“坊”,向東七條稱“巷”,自北而南依次為:衣錦坊、文儒坊、光祿坊;楊橋巷、郎官巷、塔巷、黃巷、安民巷、宮巷、吉庇巷,總占地面積38.35公頃(575.25畝)。

三坊七巷自晉、唐代形成起,便是貴族和士大夫的聚居地,清至民國走向輝煌,涌現(xiàn)出一批對當時社會乃至中國近現(xiàn)代史進程產(chǎn)生重要影響的人物。林則徐、沈葆楨、林旭、嚴復、林覺民、林紓、林徽因、冰心、廬隱等,成為福州人文薈萃的縮影,凸顯著因歷史上多種文化交融而形成的豐富多樣的地域文化以及獨具特色的名人文化。

三坊七巷,閩臺深厚淵源活化石

三坊七巷,是目前國內(nèi)保存最完整的大型歷史名街區(qū)之一,基本保留著唐宋遺留下來的坊巷格局和大量明清古建筑,涵蓋了保存較為完好的明清民國建筑計159座、歷史保護古建筑131處,被譽為“明清建筑博物館”“城市里坊制度的活化石”,與之相鄰的南后街也被譽為“福州的琉璃廠”。自晉、唐代形成起,便是貴族和士大夫的聚居地,清至民國走向輝煌。

在漫漫的歷史長河中,三坊七巷已成為福州城市精神集結(jié)地、福州名賢文化紀念地、福州傳統(tǒng)商業(yè)文化傳承地、福州民俗文化展示地。

三坊七巷走出的名人,有的成為臺灣近代化的開啟者和推進者,如,家住三坊七巷中宮巷的沈葆楨,1874年率福建水師赴臺驅(qū)日,在成功趕走日本侵略者后,著手開山撫番經(jīng)略臺灣,開啟并推進了臺灣的近代化進程,至今在臺灣還留有他當年所建的大量建筑;再如,家住三坊七巷吉庇巷的沈有容,是第一個驅(qū)逐外虜、收復臺灣的名將沈有容,明朝萬歷三十年,沈有容率部跨海赴臺,驅(qū)逐了占領臺灣的倭寇,成功收復臺灣;家住三坊七巷內(nèi)光祿坊、文儒坊的何勉、何思和、甘國寶等,清朝時長期擔任臺灣總兵,何勉還捐俸修建臺灣鎮(zhèn)營盤,至今臺灣還留有一條與有他有關的總爺街。

三坊七巷,還是閩臺世家交匯集結(jié)處。不少居于此的家庭,與臺灣世家聯(lián)姻,成為在臺灣影響一方的世家大族,如嚴復家族與臺灣辜振甫家族聯(lián)姻,臺灣“板橋林”與三坊七巷陳家結(jié)親,這也使得臺灣人與三坊七巷有著特殊的情緣。

投入45億,保護三坊七巷歷史街區(qū)

近年來,福建省、福州市投資45億元保護修復三坊七巷,并聘請全國著名文物保護專家羅哲文教授等8位專家為顧問,并制定行之有效的保護規(guī)劃。2005年以來,福州市分別委托同濟大學、清華大學編制了《三坊七巷歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃》、《福州市三坊七巷文物保護規(guī)劃》,批準頒布了《福州市三坊七巷、朱紫坊歷史文化街區(qū)保護管理辦法》、《福州市三坊七巷歷史文化街區(qū)古建筑搬遷修復保護辦法》、《三坊七巷文物保護管理細則》、《三坊七巷文物建筑保護修復技術規(guī)范》等一系列規(guī)范性文件。

保護修復工程于2006年12月底正式啟動,目前正根據(jù)“鑲牙式、微循環(huán)、漸進式、小規(guī)模、不間斷”的原則進行保護修復,已完成國家級文物保護單位——林覺民故居的維修、布展及對外開放;已完成國家級文物保護單位——林則徐祠堂的擴建、布展及對外開放,目前林則徐祠堂已成為中國最大的林則徐紀念館;已完成國家級文物保護單位——水榭戲臺,也已完成修復,并開始正常演出;與之同時,完成了三坊七巷聯(lián)結(jié)軸——南后街沿線18處古建筑已完成修復,并與今年五一節(jié)正式開街。

目前,國家級文物保護單位林聰彝故居、二梅書屋、小黃樓的修復工作已全面啟動,歐陽花廳、陳承裘故居、沈葆楨故居已完成修復工程前期工作,南后街,。