遼代金剛力士塑像

遼代金剛力士塑像

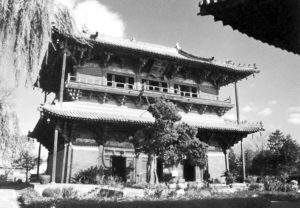

遼代山門

唐代李白書額

鴟尾

觀音之閣

中國日報網中國在線消息:十一面觀音像盤山,京東第一山,由北為北京平谷縣,境內有獨樂水;山南為天津薊縣,縣城有獨樂寺。“獨樂寺”的牌匾由嚴嵩題寫。嚴嵩本為明代武英殿大學士、太子太師,因擅自專權,操縱國事,吞沒軍餉,殘害忠良,落得個革職、子誅、家產籍沒的可悲下場。而嚴氏楷書,字徑尺半,渾厚剛勁,至今懸于山門上,后人黽抹去落款,終究是尊重歷史,未因人廢字。縱觀整座寺院,由山門、觀音閣、韋馱亭、臥佛殿、三佛殿和乾隆行宮組成。進得山門,發現與天王殿合二而一,不會是場地局促的原因,寬廣的院落,絕對容得下一天王殿的。到底什么緣由,只有問當初建寺的人了。而誰人所建?又建于何時?已無從查考,確切地,只知重修于遼統和二年(公元984年),史學家認為“至遲亦在唐初”,也是推測。且看哼哈二將塑像于堂,四大天王彩繪于壁。因是穿堂,天王殿內常見的彌勒佛不見了,而護法神韋馱另建八角亭主殿觀音閣后門供奉。原以為佛家規矩極嚴,不曾想規矩下也有靈活,也有變通,只是萬變不能離其宗。由于門殿一體,便更加雄偉壯觀。殿頂五脊四坡,建筑學上叫廡殿頂,又稱四阿頂。就這座山門,是我國現存最早的廡殿頂山門。正脊上的鴟尾,是我國現存建筑屋頂上年代最早的鴟尾。一座建筑,占了五千年中華文明的兩個之最,實屬罕見。

置身山門內,只見觀音閣局部,當邁過門坎一步,大閣全貌頓現眼前。觀音閣,獨樂寺主殿,高20余米,上下兩層,不用一釘一鉚,檐牙高啄,鉤心斗角,梁架和斗拱吻合得渾然一體。重修至今千余載,地震28次,周邊“房屋倒塌無數”,甚至“官榭居舍無一存,獨閣不圮。”明清之際,薊城3次被屠,尸骸遍地,“而寺無恙”。人生代代,歲月更迭,社會變遷,觀音閣,我國現存最古老的高層木結構樓閣建筑,歷經滄桑,巍然屹立,堪稱奇跡!閣內觀音菩薩塑像,站須彌座上,直入閣頂藻井,高達16米,為我國最大的泥塑之一。觀音端莊慈祥,頭上還有十尊小佛頭,故此又稱十一面觀音。兩側各佇立一脅侍菩薩,身略傾向觀音,似謙恭地側耳傾聽。觀音、脅侍菩薩及哼哈二將,均為遼代彩塑珍品。相傳,這里供奉的原是觀音銅像,同常人高矮,唐太宗李世民東征,到漁陽時糧草不濟,一籌莫展,來獨樂寺朝拜觀音,愿借銅身,并以十倍金身奉還。隨即以銅像鑄錢,置辦糧草,解了燃眉之急。回朝后,想起還愿事,才發覺傾盡庫之金,也不足以鑄就,而一國之君,又上不可失信于天,下不可失信于民。這時,忽接魏征奏折,上寫“當以十倍泥塑金身奉還”,李世民眉頭豁然舒展,命尉遲敬德立即趕赴漁陽,重修獨樂寺,重塑十一面觀音身。觀音閣下層四壁布彩色壁畫,元代繪制,明代重描,內容以兩明王和十六羅漢為主題。一般寺廟都供奉十八羅漢和五百羅漢,獨樂寺壁畫偏偏十六羅漢。這也證明寺的古老了。乾隆年間,修葺獨樂寺,壁畫被白灰所履蓋,直到1972年整修,才使瑰寶重放異彩!

乾隆十八年,清王室在獨樂寺內興建行興宮。乾隆皇帝在寺中休閑時,臨摹王羲之、顏真卿、蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄等名人書法,行草楷不同,大小字不等,或粗獷蒼勁,或圓潤秀麗,刻成壁碑,立于寺內,共28通,107篇詩文。不僅是乾隆皇帝的書法真跡,而且是歷代書法大家作品的匯集,彌足珍重。“傲不可長,欲不可縱,志不可滿,樂不可極。”乾隆當寫其字,思其義,修身養性了;而心血來潮,也會乘興更改古人詩句:“朝辭白帝絳云間,千里江陵一夕還。兩岸猿聲啼不盡,扁舟已過萬重山。”文字游戲罷,盡管皇帝金口玉言,但所改之詩,終究不及原詩,不能流傳后世。而乾隆在獨樂寺內,大臣、嬪妃們陪伴下,欣賞著改后的詩篇,一定樂在其中了。

編輯:肖亭 來源:人民日報海外版