本報記者朱嘉磊攝

一名村民在白廟鄉財務公示欄前駐足觀看。本報記者沈佳音攝

中國日報網消息:四川省大巴山余脈之上的白廟鄉,一夜之間聞名全國。它出名的方式尋常而又另類:鄉政府向村民公布了詳細的公務財政支出,大至公款招待,小至購買紙杯,事無巨細,無所遮掩。

3月初,這份賬單被轉發至天涯等論壇,引發網絡熱議。白廟鄉政府被譽為第一“裸奔政府”。眾多目光開始聚焦這個偏遠的山村。

事實上,中央要求各級地方政府實行陽光政務由來已久。但在一片欲語還休的扭捏中,政府財政支出仿佛成了不能說的秘密。

白廟的做法能否推廣?人們審視和剖析著這個新鮮的樣本,也寄托著對政務公開的渴望。

3月19日,白廟鄉所屬的巴中市巴州區召開動員大會,要求區轄所有鄉鎮普及白廟模式。“白廟模式”到底能走多遠,成為人們關注的焦點。

陽光賬本

如果沒有公示一事,白廟鄉幾無出名的可能。這是一個鑲嵌在海拔千米高山上的鄉村。下屬10個村落散布在山腰和山腳間,村與村之間是開滿油菜花的梯田。在鄉政府所在地門前,一條土路成為白廟鄉的中心街。土路兩側分布著寥寥無幾的飯店和雜貨店。

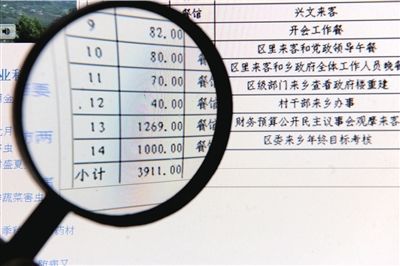

3月初開始,這條土路變得熱鬧,從各地趕來的媒體記者打量這個偏遠的鄉村。而鄉政府門前的那塊公示欄成為聚焦的焦點。公示欄上貼著白廟鄉2010年財政預算公示,貼著10個村的村干部工資明細,以及該鄉1月和2月的政府公務支出統計表。統計表中,各項公款招待、贈送禮品均寫明事由和金額,并附有經辦、審批等各環節負責人的簽字。

在這份“透明賬單”的背后,是這項政策的推行者——白廟鄉黨委書記張映上。這位36歲的年輕書記,自2007年開始主持白廟鄉工作。他說,公示的想法源于巴中市一直倡導的陽光政務,他對“陽光”二字的理解簡單而又直接,“什么叫陽光政務?鎖在柜子里的賬本就不陽光,所以我要把賬本拿到陽光下曬”。

他沒有預料到“曬賬本”一事所引發的巨大社會關注。白廟鄉的意外成名讓他驚喜。這個此前除了中藥收購商,鮮有外人光臨的高山鄉村,開始接待各地源源不斷的訪客。

訪客們大多會提出相似的問題,“透明財務”這種新銳的改革,為何會發生在地處偏遠的白廟鄉?

求索中碰壁

白廟鄉隸屬于巴中市巴州區管轄。2005年,巴中市提出“打造陽光政府”的口號,并出臺《巴中市政府信息公開規定》。此后諸多開明的舉措,為白廟鄉的行動提供了良好的政治氛圍。

巴中市組織部副部長王國旗是財務公開政策的主要推動人之一。自2008年開始,他便萌生了一個想法,希望能在巴州區的機關單位推行財務公開。然而,他很快面臨四處碰壁的窘境。

“我找過交通局、民政局等單位,都被回絕了。”王國旗說,這些單位每年有大量辦事招待事宜,公開財務對辦事不利。

屢次遭拒后,王國旗開始調整思路,將目光轉至鄉鎮一級政府。他聯系到了巴州區公路沿線一些財政狀況相對較好的鄉村,然而,他再一次遭到回絕。

“除了利益上的考慮,那些鄉領導更擔心的是這種公開支出的做法會引來非議。”王國旗說,巴州有句土話叫做“屁爬蟲”,指一種會發出難聞氣味的昆蟲,喻指哪些不合群惹人討厭的人。“這些鄉領導都不想當屁爬蟲。”

推行公示的努力,王國旗持續了近兩年無所收獲。雖然巴中市領導一直在堅持推行陽光政務,但政策到了區縣,卻沒人愿當改革先鋒,財務公示陷入了停滯。

今年1月,四川省委黨校的老師和外地專家到白廟鄉考察,王國旗陪同前往。當天中午的接待酒宴上,王國旗問張映上:“張書記,你敢不敢把政府業務支出全部公開了。”沉吟片刻,張映上說:“敢。”

財務公開,至此打開缺口。

最大的底氣

偏僻閉塞的白廟鄉,如同窮人家的孩子,坦然翻開衣兜,將“秘密”曬在陽光之下。然而,公開之前,張映上也有自己的顧慮。

“鄉里的干部收入很低,公示前,吃喝可能隨便些,公示后就會有顧慮,相當于他們的待遇會變得更差。”此外,他也擔心,如果公示財務后,村民發現招待費較多,可能會有意見,引發不穩定因素。

出于這些考慮,張映上決定先在互聯網上公布賬單。白廟鄉曾有一個官方主頁,但制作簡陋。鄉政府為此找來網絡技術人員,添設欄目,將1月和2月的政府公業務支出明細發布于互聯網上。

白廟鄉只有一間擁有10余臺電腦的小網吧,村民家中購置電腦的也較少,上網條件并不便利。因此有人質疑,這樣的網絡公示其實并未達到實效。張映上解釋說,白廟鄉共有村民1萬余人,其中大部分村民長期在外打工,網絡公示主要針對這個群體。但他承認,大多在外打工者可能并不知道網絡公示一事。未來,鄉政府將通過短信等方式通知打工人員公示網址。

白廟鄉的網絡“曬賬單”始于2月5日,一直波瀾不驚,直至3月12日,一名網友將賬單轉發至天涯論壇,取名《中國第一個全裸的鄉政府》,點擊率一周內超過32萬。

隨著媒體的關注,質疑聲開始響起。新華社記者采訪后,認為白廟鄉的部分村民并不清楚公示一事,曾質疑此番網絡公示為“假公示”。

3月16日,白廟鄉政府將財務支出公示表及手寫原件,一并張貼于鄉政府門前的公示欄。面對“假公示”的質疑,張映上回應說:“既然決定公開了,就從來沒考慮作假,也絕不是作秀。”

他還說:“我最大的底氣,就是一切都是真的。”

審核的流程

張映上的自信,源自白廟鄉運行的一套財務管理制度。白廟鄉政府機關今年1月份的《公業務費開支公示》的表格顯示,鄉政府支出公業務費44筆,共8240.5元。其中,最大的一筆開支是招待費1269元,最小的一筆則僅為購買信紙的1.5元。無論數目大小,每一筆都包含如下幾項內容:金額、項目、事由、發生時間、經辦人、證明人、審批人、安排人。

事實上,最大一筆開支和最小一筆開支都發生在同一天。

1月24日,70多名鄉人大代表、鄉黨代表、群眾代表從各村趕來參加白廟鄉第一次民主議事會。此外,幾位從省里、巴中市和北京趕來的專家與官員旁聽了會議。

主管后勤的副鄉長李英帶領工作人員布置會場,招待參會人員。這一天,工作人員袁靜華購買了1.5元的信紙,但李英并不能決定這筆支出。最終,經張映上批準才予報銷。在雜貨店里也有相應記載。

當天,會議人員在白廟鄉吃工作餐,酒席共有4桌,花費1269元。面對這筆招待費過高的問題,張映上說,因公示辦法剛剛出臺,尚需完善,“應該寫清楚到底有多少人吃飯,以及是否包含加班費,因為現在寫得比較籠統,才招來誤解”。

以往,白廟鄉財政報銷制度數月一結,如今也變成了每月一結。“也是怕時間久了,說不清。”現在每月初,李英便去雜貨店、飯店抄錄政府的賬目。

決定將財務支出公示之后,張映上希望由紀委監督每筆開支,然后由鄉紀委書記陳加才在每筆開支后的證明人那一欄簽字,獨立監督。但陳加才拒絕了,他說:“我知道的我能證明,我不知道的我不能證明。像1月24日那天的宴席,我參加了,知道確有其事,我可以簽字。但其他的費用,我并不清楚,怎么能隨便亂簽?”

陳加才在鄉鎮工作了二十多年,深知即便是一些蠅頭小利,也難免會有人假公濟私。于是,他建議每月月初公示前,召開一次財務收支審核會議。鄉黨政領導干部及鄉人大代表、黨代表共同對每一筆開支進行集體監督。“在會議上,把每一筆開支都念出來給大家聽。時間、事由、金額、安排人都確認無誤后,我才能在發票和公示表上簽字。”

在2月初的會議上,一筆10多元的餐費便因為沒有安排人而未通過,由用餐人員自掏腰包。

隨著進一步完善后,白廟鄉政府機關《公業務費開支公示》的表格上,又多了“業主”這一項。“由那些商店、飯店的老板在此簽字證明。這就意味著一筆開支的每一個環節都是公開透明的,便于監督。”張映上說。