|

央視調查稱我國44.7%民眾感覺生活幸福及很幸福

2011-01-11 07:25:24 來源:中國經濟周刊

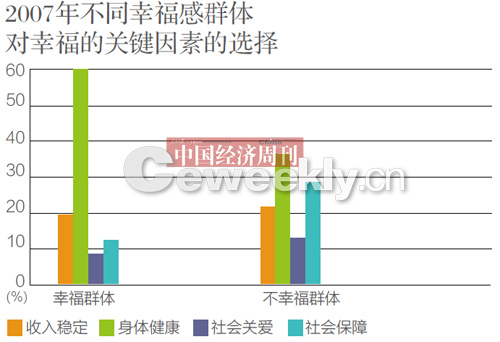

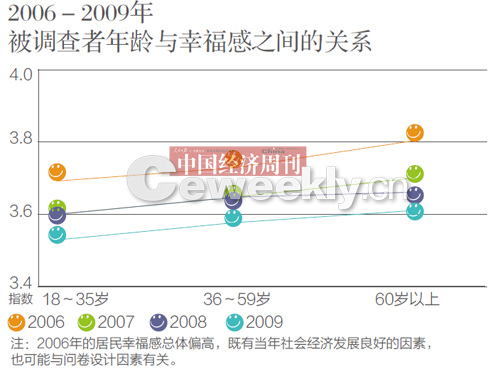

社會讓你感覺幸福嗎? 就業、家庭面臨的主要困難以及主要消費情況等社會因素對居民生活幸福感的影響,是主觀幸福感研究的主要部分。 就業、住房難,幸福也難 從歷年的“大調查”數據(圖7、圖8)來看,不同幸福人群所面臨的困難基本相同,前三項都是收入、住房和醫療,這說明我國居民整體生活結構還比較一致,整體尚處在溫飽階段。根據2006年統計年鑒,我國城鎮居民中等偏下人群的恩格爾系數大于40%,總體處在簡樸型消費結構,這與本次調查對象50%以上是家庭收入2萬元以下的數據相一致。 與全國平均相比,“很不幸福”的群體更為關注就業和住房。這表明“很不幸福”的群體更希望改善物質生活狀況,其就業困難更大。因此,促進就業將是改善“很不幸福”群體感受的關鍵。 家人有工作,幸福會更多 2008年的問卷中增加了家庭是否有失業人口選項,調查結果(圖9)表明:失業影響居民幸福感是與家庭面臨的主要困難的結論相一致的。失業對幸福如此重要,是因為工作崗位不僅是取得收入和地位,也是贏得尊重的主要手段。同時,工作除具有獲得收入以滿足當前的消費支出,還具有因工作本身而得到長期生活保障的幸福感。 “看病貴”減少幸福感 2007年調查結果顯示,城鄉居民實際支出前三項是教育、醫療、房產。醫療和房產這兩項與家庭面臨的主要困難的選項基本一致,教育在實際支出中比重最高,可在面臨主要困難中“上學”是最低的第6位。 感覺幸福的群體與感覺不幸福群體在汽車和旅游、醫療與贍撫養等支出方面形成鮮明對比。幸福的人在汽車、旅游方面均高于全國平均,而不幸福人群在醫療、贍撫養兩項高于全國平均水平,說明基礎性保障不足仍是造成我國居民不幸福的重要原因。 購車與幸福 從2007年的調查數據(表2)看,各群體的2008年計劃支出(圖10)與2007年的實際支出的選擇結果非常吻合,總體關注點在房產和教育,幸福人群關注汽車、旅游,不幸福群體關注醫療和贍撫養。 幸福者更關注環保 2007年調查結果(圖11)表明人們在下一年最期望改善的是醫療、住房和養老,與家庭面臨的主要困難基本相同,相比之下,幸福群體更關注環保和醫療的改善,說明幸福群體已體現出舒適型消費特點,希望得到更好的生活環境和醫療服務;而不幸福群體則更擔心養老和就業方面的問題,希望有更好的工作與生活保障。 有房有車,就會幸福嗎? 房價跌會讓更多人感到幸福 隨著房價的上漲,對房價的預期成了全國相當一部分居民在2009年重點關注的事情。2009年“大調查”中增加了對于居民購房計劃以及房價預期的問題(圖12)。 對于在預期房價不變或下跌的人,幸福感相對較高。在預期房價上漲的人中,如果房價在5%或10%以內,對于幸福感的影響并不明顯。但如果房價上漲超過10%,則感到很不幸福和不幸福的群體比例則明顯增大。房價變化有兩方面的影響,對于沒有房的居民也許感到房價的升高增加了未來生活的壓力,但對于有房的居民來說,并不希望自己的房產貶值,相反房價上漲帶來的資產增值可能會提高他們的幸福感。 買中檔車的人更有幸福感? 2009年的“大調查”還增加了居民未來計劃購買汽車價位的問題(圖13)。問卷中將汽車價位的選項分為5檔:5萬元以下、5~10萬元、10~15萬元、15~30萬元、30萬以上。城鄉居民2010年選擇購買這5檔車的比例分別為32.64%、35.98%、19.81%、7.38%、4.18%。 隨著購車價位的上升,居民感到非常幸福的比例逐漸上升。但與此同時,幸福感的比例并非單調上升,而是在購買15至30萬時達到最大比例。總的來說,更高價位的車能夠給居民帶來更高的幸福感。計劃購車價位一方面反映了居民的收入水平,另一方面也反映了居民期望的一種生活狀態。 一個很值得思索的現象是,盡管高價位的購車計劃提高了人們的幸福感,但不幸福感的比例也在增加。可以看到,選擇購買30萬以上汽車的居民的不幸福感為19.4%,顯著高于選擇其他價位的居民;不幸福比例最低的是選擇購買5至10萬價位的居民,這個價位的汽車也是全國居民選擇比例最高的選項。 高消費≠幸福感 近年來,隨著中國居民收入水平的提高,更多的居民將旅游作為娛樂和放松的一種方式。2009年的大調查數據包括了居民未來一年的計劃旅游支出(圖14),并將其分為5檔:2000元以下、2000~5000元、5000~1萬元、1~3萬元、3萬元以上。選擇這5檔的全國居民的比例分別為28.67%、35.97%、24.37%、7.52%、3.47%。總的說來,選擇旅游支出1萬以下的比例達到64.64%。 與前面居民的購車意愿對比,我們發現兩者有相似的地方。選擇最高的消費支出(購車價位、旅游支出)的居民的很幸福和不幸福的比例最高,但總幸福感的比例并不是最高的。幸福感比例最高的群體選擇的是偏中間價位的消費。消費支出的增加并非總能給居民帶來更高的幸福感。 東西南北中,哪里更幸福? “大調查”通過對連續3年調查數據的幸福感指數和幸福感百分比的計算、分析(表3、表4)發現: 從整體看各地幸福感總體差異不大,都處在較高的水平,各地區連續3年幸福感指數平均值在3.45至3.80之間,波動幅度僅為10%左右;2009年在3.3到3.8之間,波動有所增大。但3年之間各地區的排名變化較大,所以各地的絕對排名實際意義有限。 西藏2009年最幸福 連續3次的調查數據發現:不發達地區幸福感指數波動很大,未出現連續3年名列前三的地區,除貴州外,也未有連續3年在最后3個位置的。其中,西藏是2009年的第1名、2007年的第18名、2008年的第19名;青海是2007年的第1名、2008年的第30名、2009年的第29名;吉林是2008年的第1名、2007年的第26名、2009年的第16名。同時,幸福感指數最后5名的地區基本上是中西部的不發達地區,其中, 2009年分別是(幸福感比率由低到高):寧夏、貴州、云南、新疆、青海;前幾名主要集中在東北地區,其中, 2009年分別是(指數由高到低):西藏、遼寧、福建、山東、黑龍江。 經濟發達地區指數和排名不具有優勢,雖然波動相對小,但整體幸福感并不明顯好于落后地區,3年平均值基本處于中等。 可以看到,用兩種方式對全國地區的幸福感進行排名的結果差別不大。 發達地區不一定有更多幸福感 我國各省、自治區、直轄市之間的居民生活幸福感排名總體呈現無序的波動狀態,但對各地區人均國民生產總值和人均消費水平這兩個主要經濟指標一起分析(圖15)發現:各地居民幸福感與經濟發展水平呈微弱正相關關系。 經濟發達、消費水平較高的地區整體居民幸福感并不高,未發現地區幸福感與經濟發展有明顯的正相關關系,僅表現出微弱的正相關性。這多少有些出人意料,發達地區的幸福程度提升得不如預期,既是因為發達地區居民生活標準提高了,收入增加使得人們對于感覺幸福的經驗也提高了;同時,發達地區收入差距大,人們在相互比較中,也降低了低收入群體的幸福體驗,從而降低了整體幸福感。 收入不僅可用于滿足消費,也是衡量自我價值的尺度。雖然依據經濟學理論,如果一個人的收入提高,而其他人的薪酬不變,就沒有人受到傷害,但社會比較告訴我們,個人的收入提高也會與其他人的幸福感相關聯。所以,人們關心其相對所得,而不是所得的絕對收入,人們想超過他周邊的人。而發達地區富人多、收入差大,是其百姓主觀幸福感未能變得更好的重要原因之一。 發達國家居民更幸福 讓我們再來從宏觀層面看國家發展水平與主觀幸福感關系。許多研究發現,國家的富裕程度與國家的主觀幸福感水平之間有著較強的正相關關系。 從人均年所得、人均GDP兩個角度來觀察經濟發展、財富積累與社會幸福之間的關系,可以發現,總體上,經合組織(OCED)的大多數國家的人們生活得比較幸福,北歐等國家體現得更明顯,這顯然與他們國家的人均GDP高是有關的,但也有反例,如墨西哥等國家人均GDP不高,但生活滿意度卻比較高。 通過對不同國家、地區的比較可以發現:總體上,富裕地方的人們比貧窮地方的更幸福。當收入的增加能夠使人們脫貧時,收入與幸福呈現較強的正相關。貧窮時提高收入所帶來的幸福感最大,隨著人們越來越富有,幸福感就會持續下降。富裕的國家和地區更具備條件來完善社會保障制度、提供更好的養老和醫療服務,從而提高健康水平、調節收入分配,增加居民的幸福感。 這一結論給我們的啟發是:我國正處在發展階段,必須大力發展經濟,以提高低收入家庭的收入,改善他們的幸福感。隨著我國經濟水平的提高,若要進一步提高居民幸福感,政府還必須在百姓心理滿足感、家庭生活質量、健康水平、生態環境、社區建設、基本人權等方面增加公共支出,改善城鄉居民的社會環境和綜合感受。 來源:中國經濟周刊 編輯:段若蘭

|

|

|

|

|

|

|

| 商訊

|

專題

|

各地新聞

|

|

|

點擊排行

|

視覺

|