|

《蔣介石(自述)》大陸面世引關注 馬英九亦驚訝

2011-04-13 10:14:16 來源:中國青年報

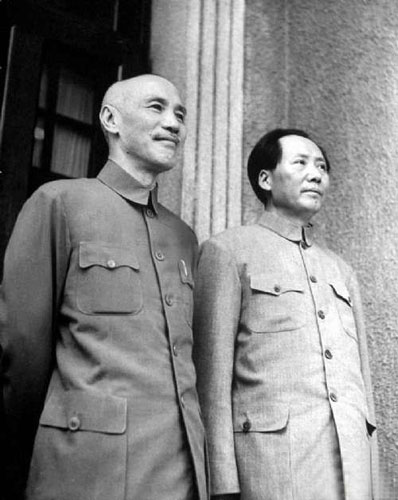

圖:毛澤東(右)、蔣介石并肩而立 已過不惑之年的師永剛,這幾天經(jīng)常“心驚肉跳”。刺激他的是網(wǎng)友們的評論。 前幾天,師永剛牽頭編選的《蔣介石(自述)》在大陸面世,經(jīng)香港文匯報以《大陸一字不刪出版<蔣介石自述>》報道后,消息在網(wǎng)絡上迅速傳播,在兩岸三地引起極大關注。據(jù)報道,臺灣地區(qū)領導人馬英九甚至也公開表示“非常驚訝”。 坐在辦公室里,這位《鳳凰周刊》主編難以掩飾自己的欣喜之情,他解釋著自己的初衷,也表達著自己的擔憂,還會抽空移身到電腦前,啪啪地點著鼠標刷新網(wǎng)頁,看新增了一些什么樣的評論。 每每看到網(wǎng)友說這本書“有突破”、“往前走了一大步”時,師永剛便會“心驚肉跳”,他不大贊成用這種字眼來形容這本新書。 “蔣介石就是那么一個人,一直在歷史里放著,在你眼里是什么樣子,取決于你從哪個角度看他。”師永剛笑著說。 原來,看事情還可以有別的角度 這本堅持“只刪不改”原則的書,雖然在2011年4月面世,實際上在11年前已經(jīng)埋下了種子。 那時,30歲的師永剛到《鳳凰周刊》做編輯,開始經(jīng)常在大陸、香港和臺灣之間往返。這個以前在西安陸軍學院接受過系統(tǒng)革命歷史教育的年輕人,一直對民國人物很感興趣。但是,到香港工作后,他發(fā)現(xiàn)對同一件事情,兩岸三地的報紙常有不同的視角和解讀。 這對師永剛沖擊挺大。“那時候,才知道同一個人或是同一件事,原來可以有幾種表述,看事情還有別的視角。”他回憶道。 從2003年開始,每次去臺灣,除了公事,師永剛也有很明確的私人目的——盡可能多地了解自己感興趣的民國人物。尤其是那些“內地人了解不多,或者是了解得有偏狹,有空白點”的人物。 一次次從臺灣返程后的收獲,便是師永剛推出的《宋美齡畫傳》、《蔣介石畫傳》、《鄧麗君畫傳》、《三毛畫傳》等一系列暢銷書。 同樣,用這些新穎的視角,師永剛在2006年先后出版了《雷鋒》和《紅軍》兩本書。在《雷鋒》一書里,他利用300多幅鮮為人知的圖片,將雷鋒塑造成了“那個年代最時尚、最先進的年輕人”,將雷鋒從“固有的一個道德符號、固定詞語與國家倫理的一部分”,變成了一個曾經(jīng)的時尚青年、潮流先鋒:他戴紅領巾、主動回鄉(xiāng)當農(nóng)民、當政府公務員、開拖拉機、提著彩色的藤編籃子照相、發(fā)表文章、穿皮夾克戴手表、在天安門廣場騎在摩托車上照相、參加解放軍、學習《毛澤東選集》……在師永剛眼里,在那個拖拉機像寶馬汽車一樣稀罕的年代,這都是雷鋒追求酷的表現(xiàn);而雷鋒的生活正是那個時代的主流生活。 這兩本編著思路新穎的圖書,當年也躋身新聞出版總署向全國青少年推薦的100本優(yōu)秀讀物中。 再去臺灣時,師永剛將《紅軍》帶到了臺灣。出乎他意料的是,這本書當時在臺灣也很受歡迎。有很多人告訴師永剛,他們就是想看看“是什么樣的人打敗了蔣介石”。 師永剛則越來越好奇,是什么樣的一個蔣介石被打敗了。作為民國人物中一個繞不開的人物,師永剛對蔣介石特別感興趣。 2005年,在紀念“二戰(zhàn)”勝利60周年以及時任國民黨主席連戰(zhàn)訪問大陸的背景下,師永剛出版了《蔣介石畫傳》。為了讓書里的內容盡量真實和全面,師永剛“凡是不了解的,就請臺灣的當事人回憶當年的事情”。 這次出書的過程,也讓師永剛對兩岸有了更多的觀察。對他身邊很多人來說,蔣介石是遙遠的歷史人物,是一個特別遙遠的符號,是跟“80后”、“90后”沒關系的一個人。即便在臺灣,自蔣經(jīng)國去世后,人們對蔣介石也已經(jīng)很淡漠了。但師永剛留意到,臺灣的媒體報道說,大陸游客到臺灣,最想去的地方,不是日月潭,而是蔣介石的故居和陵寢。 大陸游客對蔣介石的關注,讓師永剛的不少臺灣朋友不解。他們告訴師永剛:“大陸人對蔣介石好像有一種很奇怪的情感”。 用普適的價值觀,來觀照一個歷史人物 不過,經(jīng)常出版人物畫傳的師永剛也發(fā)現(xiàn),大陸民眾對蔣介石的關注,大多集中在“他的陵墓什么時候遷回慈溪”這類事情上,似乎并不關注蔣介石這個具體的人。 因為編著《蔣介石畫傳》,師永剛相對深入地關注了蔣介石的作品和言論,他很意外地發(fā)現(xiàn),“蔣介石寫的東西比我寫的介紹他的東西要好多了”。 在2008年北京奧運前幾個月,師永剛決定,出一本真實反映蔣介石思想和言論的書。 “他真實的思想是什么?”在師永剛看來,這應該是一個很多人感興趣的話題。他還在材料里,看到了蔣介石談信仰的部分。他曾跟內地一位朋友談起這個部分,朋友驚異又略帶不屑地問:“他這樣一個人,也會有信仰?” “有。他信仰三民主義。”師永剛很認真地回答道。他非常能理解朋友的疑問,因為在2008年決定出書時,他記憶里留下最深刻烙印的那個蔣介石,依然是教科書和老電影里那個“蔣賊”和“蔣光頭”。 當師永剛打電話給青年作家張凡,邀請他一起編著《蔣介石(自述)》時,張凡對蔣介石的印象跟師永剛類似。這個“70后”對蔣介石最深刻的印象,也是那個留著小胡子、面容冷酷的“蔣光頭”。 兩個以前曾合作過的年輕人,很快就這本書的編選標準達成了共識——凡涉及意識形態(tài)的東西一個字不談,只要蔣氏談革命、談儒學、談青春、談治國、談信仰、談曾國藩的人生精要。 “秉持客觀公正與獨立的原則,本著‘筆則筆,削則削。不燒香,不媚俗。’的態(tài)度,以最公正、最客觀的態(tài)度還原史上最真實、最全面的蔣介石,刪減意識形態(tài)、政治方面對蔣的刻意描摹或有意識的誤導。”師永剛說。 他最先找的不是過往那些寫蔣介石的書,而是臺灣的朋友。在師永剛看來,寫蔣介石的書兩岸都很多,但基本上都是各說各話,大都是在意識形態(tài)的框架下或捧或貶。“沒有經(jīng)得起歷史檢驗的價值觀,這些書也就經(jīng)不起基本的時間檢驗。” 找來的臺灣朋友中,有6個是臺灣的媒體人。師永剛請他們站在媒體人的立場,盡量客觀地推薦與蔣介石有關的材料。這6個人在第一時間,幾乎不約而同地提到了秦孝儀編著的《蔣總統(tǒng)嘉言錄》。秦孝儀是蔣的侍從秘書,后來任國民黨中央副秘書長,深受蔣信賴。直到蔣介石過世,蔣介石發(fā)表的政策文稿,幾乎全部出自秦孝儀之手。秦在臺灣幾乎家喻戶曉,還曾奉宋美齡之命,記錄并撰述蔣介石的臨終遺囑。 經(jīng)過輾轉努力,師永剛還找到了臺灣最早出版的一套10本《蔣總統(tǒng)嘉言錄》。 臺灣中央社一位資深記者當時告訴師永剛,他在青少年時期,每天早上要背《蔣總統(tǒng)嘉言錄》,還要唱《蔣公歌》。另外,臺灣還有蔣介石思想研究會。“臺灣那些年也在造神”。這位記者總結說。 這些對蔣介石已經(jīng)很淡漠的臺灣媒體人,對師永剛所做的這件事情,并沒覺得會引起很大反響。不過,他們還是從舊書攤上,幫師永剛買回了他們所推薦的《蔣總統(tǒng)書信錄》、《蔣總統(tǒng)畫冊》以及蔣介石所著的《蘇俄在中國》,還出高價買來了蔣介石去世時,臺灣出的一本很厚的訃告冊子。 與此同時,師永剛還前往國民黨黨史館,請教了解歷史情況的人。 在這些朋友的推薦和幫助下,師永剛搜集了100多萬字的材料,只要是署了蔣介石名字的材料,一概不放過。帶著這300多本書和冊子,師永剛和張凡開始“做減法”。他們發(fā)現(xiàn)在國民黨編寫的材料里,“個人崇拜色彩很濃”。師永剛至今遺憾的是,大陸當年曾出版過一本供批判用的《蔣介石文選》,他一直未能找到,無法拿來在編選過程中進行對照。 經(jīng)過第一次編選,他們留下了60多萬字不涉及意識形態(tài)的材料。在這些材料里,蔣介石用他“繁復啰嗦、綿里藏針的演講風格”,講述著他對青春、愛情以及信仰等的理解和看法。師永剛和張凡刪掉的“都是重復啰嗦的部分”。 盡管剩下的這些“半文半白,中規(guī)中距,認認真真,絮絮叨叨”的演講文字,讓師永剛覺得蔣介石“國學功底特別深厚”,他還是擔心這些過于“周正”的文字,會讓讀者讀起來枯燥。 蔣介石的這種“無趣”,歷史學者張鳴也感受頗深。“他年輕時還有點兒浪漫氣息,后來就變得道學氣很重,很乏味,不是一個很有魅力的人。”他說。 這本分成上下兩冊的《蔣介石(自述)》,經(jīng)過再次編選后,最終留下50多萬字,挑的大都是蔣介石講得比較有力的話,每冊大約在25到30萬字,外加一些蔣介石的圖片和手記。蔣介石的有些語言雖然精彩,由于涉及到意識形態(tài),他們寧肯整篇刪除也不會改,不篡改他的任何意圖。師永剛認為,這樣才是對蔣介石最基本的呈現(xiàn)。 這種呈現(xiàn)方式也得到了認可。2010年6月,這本在師永剛看來自我審查很嚴格的書稿完成后,被送給有關部門審閱,很快便獲得批復。 還原一個人在歷史中的拼圖,是我們這代人該做的事情 2009年,當師永剛埋首于蔣介石的一些材料中時,電影《建國大業(yè)》為慶祝中華人民共和國建國60周年而上映。師永剛特地去看了這部影片,他發(fā)現(xiàn)影片里所塑造的蔣介石越來越人性化,感覺也越來越真實。 看過電影后,他專門留意了一下幾十年來,大陸新聞報道對蔣介石的表述。在上世紀五六十年代,蔣介石是“反動派”、“蔣賊”、“蔣匪”和“敵人”。到了上世紀七八十年代,稍微好一點,不過1975年蔣介石病逝于臺北時,新華社發(fā)布的消息依舊是:“一九七五年四月六日訊臺北消息:國民黨反動派的頭子、中國人民的公敵蔣介石,四月五日在臺灣病死。”但在上世紀九十年代以后,蔣介石被表述成為愛國人士。 “大陸越來越寬容,越來越有時間和空間去接受一個歷史人物。”這也是幾年下來,師永剛比較深刻的感受。 在海峽對岸,師永剛也有類似的感受。2006年,當大陸人越來越關注蔣介石時,臺灣作家和政論家楊照則將《毛主席語錄》引入臺灣出版。當時,反響也很大。 師永剛在和楊照等臺灣媒體人交流后,他們都發(fā)現(xiàn),兩岸對歷史的了解不對稱,兩岸在歷史人物的評價上也不對稱。 “我們要做的就是彌合這種不對稱。”師永剛解釋,這也是他出版《蔣介石(自述)》的初衷。 今年是辛亥百年,也是民國百年。之所以出版這些“常識的東西,填補空白的東西”來還原蔣介石,師永剛稱,也是為了加重人們對民國和辛亥革命的理解。 反饋回來的信息,讓師永剛在“心驚肉跳”的同時,也喜出望外。該書出版的消息傳出后,在互聯(lián)網(wǎng)上很火。師永剛看到,不少人看了書后感嘆說:“啊,原來我還不知道這些事情。” 臺灣著名政論家邱毅也在微博上寫道:“我認為該書出版是兩岸關系的重大突破,代表大陸已能從還原歷史真相來正視蔣介石在中國近代史的角色,這是很可喜的發(fā)展。” 張鳴則表示,臺灣出版的《蔣介石全集》,自己很早就看過,因此對蔣介石的印象不怎么好。在他看來,蔣介石雖然是愛國者,但也是獨裁者,他沒走上極權,是沒條件,而不是他不想。“蔣介石身上專制的味道很濃。”他強調說。 對于網(wǎng)上那些認為這本書具有“顛覆性”的意見,師永剛也并不認同。他一再強調,這不過是“從新聞人角度編選的關于蔣介石思想言論的簡明常識讀本”。在他眼里,每段歷史都是不完整的,后人需要來做歷史拼圖,盡量把一個完整的人物圖給拼出來。 因此,在《蔣介石(自述)》里,他把蔣介石當普通人來看,拼的是這個歷史人物“真實、世俗、人性化、人間化”的一面。“歸根結底,他不過是一個被打敗的人而已。”師永剛感慨道。在他看來,當臺灣出現(xiàn)蔣介石玩偶的時候,也就說明大家把蔣介石當普通人看了。 令他欣喜的是,《蔣介石(自述)》只是給大家打開一個“針孔”,還不是一個“門縫”,已經(jīng)引起公眾如此熱情的關注。這也讓師永剛更加深刻地感受到,“不做無恥的吹捧,也不做盲目的批判。還原一個人在歷史中的拼圖,是我們這代人該做的事情”。(王波) 來源:中國青年報 編輯:段若蘭

|

|

|

|

|

|

|

| 商訊

|

專題

|

各地新聞

|

|

|

點擊排行

|

視覺

|