核心提示:8月13日,全國婦聯老齡工作協調辦、全國老齡辦、全國心系系列活動組委會共同發布新版“二十四孝”行動標準,其中包含教父母學會上網,每周給父母打電話,節假日經常與父母共度等等。與傳統的二十四孝相比,新二十四孝貼近現實,充滿著鮮活的時代元素,又不乏人文關懷與公民情懷。

新“二十四孝”標準出爐 引發網友“愧疚感”

新"24孝"行動標準發布 呼吁每周給父母打電話

■新標準有傳承有創新

全國老齡辦副主任,全國心系系列活動組委會副主任吳玉韶表示,新“24孝”行動標準與舊“24孝”形成對比,就是想告訴大家,時代的腳步在不斷向前邁進,“我們對‘孝’文化的理解,既要傳承又要有創新”。

■號召社會敬老愛老助老

與傳統的“24孝”相比,此次出爐的新“24孝”更簡潔易懂,朗朗上口;不僅包括“教父母學會上網”、“為父母購買合適的保險”等與現代生活緊密結合的行動準則,還包括“支持單身父母再婚”、“仔細聆聽父母的往事”等觀念突破和對老年人的心理關懷。

網友:虧欠父母太多

我要瘦十斤:看完這個24孝新標準,我才覺得自己虧欠父母的太多了。24孝制定得挺詳細,但是多要有物資基礎、時間精力來支撐,以我眼前的境況,恐難全部實現。雖然不可能全做到,但是我也要盡力做好能做的。

國足不如我:古話說得好“父母在,不遠行。”我們也想守在父母跟前盡孝,但為了生活又不得不背井離鄉,有時間、有精力能做到24孝的有幾人?

360byby:不是不想盡孝,只是現實不允許我做到100分!一年到頭我們才能有幾天假回去盡孝?大城市里每天下班都到晚上了,能有多少時間和父母好好聊天?做全這24條,對我而言真是太難了。

每天笑三聲:24孝是中國的傳統孝道。這不僅是子女們應盡的義務,其實也包含國家責任。在中國日益老齡化的今天,子女要盡孝,國家也要盡老。

新“二十四孝”出爐 網友直呼愧疚

仔細看完這24條標準,網友“錢塘石”在微博里寫下:“良心發現!總把爸媽的付出當成理所當然,很少想到爸媽也很不容易。”這句話,同時轉發給了幾個好友。在一個接一個的轉發中,“新24孝”迅速成為網絡熱搜詞匯。截至14日15時50分,記者通過網絡搜索到超過12萬個相關頁面,超過31萬條微博。

在轉發中,“慚愧”、“檢討”也是出現較多的詞匯,網友“嘟嘟童鞋”寫到:“自己做到的真是很少,慚愧啊,今晚給爸媽打電話估計得一把鼻涕一把淚……”網友“樊夫俗子”說:“太慚愧了,對不起我老爹老娘,我竟然沒有一條合乎標準的,我要反思,我要檢討。”

新“24孝”引發熱議 重在行為勸導

新“二十四孝”是一種善意提醒

新“二十四孝”標準最大的進步和亮點,就在于它與現代生活緊密聯系,緊貼老年人的實際生活需要,充滿了時代氣息。比如“教父母學會上網”“為父母購買合適的保險”等等,就生動體現了社會的發展和時代的變革;而“支持單身父母再婚”“仔細聆聽父母的往事”,則意味著觀念上的一種突破,以及對父母心理和精神上的關懷。

“新24孝”是提醒不是空洞訓教

養老文化更新換代,早已成為現實之需。傳統孝道中有很多“無違、子為父隱、父為子隱、事事順從父母意愿、孝喪孝祭禮儀煩瑣僵化”等內容,是年輕人無法從內心認同的。再用一些簡單的說教灌輸這些觀念,會遭遇非常強的逆反心理,而將孝的問題空置于虛無之地,不僅是對傳統的悖逆,更是現實的悲哀。倡導孝道,與時俱進,能說到大家的心坎上,聽得進去,又做得到,才會有生命力。

新“24孝”讓盡孝有了時尚范兒

新“24”孝不但在觀念上有所突破,更多的是在心理方面對老人進行關懷。支持單身父母再婚,帶父母參觀你工作的地方,陪父母看一場老電影,這些盡孝標準貼近現實生活,更讓孝順變得時尚。父母融入我們的生活圈子,多了溝通父母就不在感覺孤單,多了了解父母就能為我們提出更好的意見;我們感受父母的心意,就能多些體貼和關心,了解父母的處境,就能多些理解和支持。

新24孝標準重在行為勸導

其實,無論舊24孝故事,還是新24孝標準,都不是要用強制力去踐行的法律條文,所能羅列的內容也并非要求每個人都要逐條做到;其深層價值在于背后的行為導向功能,旨在為年輕一代提供指引。所以,不要糾纏于24孝標準是否科學、是否有操作性、是否需要強制力保障,而是要找回孝的文化根源,找回用心孝敬老人的自己的方式。

新舊“24孝”:字里行間昭示親子關系向和諧溝通

“百善孝為先”是中國廣為流傳的古訓,“孝”是中華民族的傳統美德和重要倫理思想。新舊“24孝”之間,不變的是千古“孝道”的內涵,變的是踐行孝道的方式,催化劑則是時代的變遷。

在中國人民大學學生張騰華看來,新“24孝”相比“舊版本”,最明顯的變化就是對親子溝通的重視。“這種溝通是很親近、平易、溫和的,有些標準鼓勵子女成為父母的‘朋友’,聆聽父母的往事,常跟父母交心,這些都利于子女真正了解父母內心的真實需求。”

孝文化 今天依然需要大力提倡

提倡孝文化的現實意義

一,長期形成的中華民族傳統美德。

二,能夠有效應對老齡化社會挑戰。

三,部分子女對父母的態度令人憂慮。

四,構建和諧社會不可或缺的重要元素。

從母親節想到孝文化

孝的本質之一是“生命的互相尊重”。孝文化所倡導的“善事雙親”、“敬養父母”,“老吾老以及人之老”,不僅要求我們尊重自己父母的生命,也要尊重、關愛他人的生命,從而擴展為對上孝敬、對下孝慈、對親友孝悌、對國家孝忠,將“親其親、長其長”的家人之孝升華為“助天下人愛其所愛”的大愛。

孝的本質之二是“敬畏”。人不應敬畏鬼神,但不能沒有敬畏之心。宗教的原理是敬畏神,孝文化的原理是敬畏人——敬畏父母、敬畏長輩、敬畏祖先,“家有近祖,族有宗祖,慎終追遠,直至始祖”。

孝文化是中華民族的寶貴精神財富

"孝"字源于中國古代的甲骨文,距今已有四千多年的歷史。其原義為"奉先思孝",把孝行看成是根本的道德原則,躬行孝道是德行的最高表現。經歷代的弘揚和發展,"孝"已具有豐富的文化內涵。

1."追孝",尊敬祖先。除按時恭敬地祭祀之外,要依照祖制行事,把祖先的事業推向前進。

2."事親",奉事父母。對父母既養且敬,使其終生愉悅,"孝子之至,莫大乎尊親"(孟子)。

3."立身",顯揚父母。成家立業,修身行道,效忠君國,揚名后世,被儒家經典《孝經》輿為"孝之終"。

4."孝行",治國之本。《孝經》把孝視為"天之經、地之義、人之行、德之本",而孝治天下則"光于四海,無所不通"。

孝的這些文化內涵,通過一定的思想或物質的形式展示出來,成為中華民族的孝文化,其延伸滲透的部分,則成為東方文明的精神支柱。

延展閱讀:“二十四孝”

■ 新“24孝”行動標準

|

1、經常帶著愛人、子女回家 |

2、節假日盡量與父母共度 |

3、為父母舉辦生日宴會 |

|

4、親自給父母做飯 |

5、每周給父母打個電話 |

6、父母的零花錢不能少 |

|

7、為父母建立“關愛卡” |

8、仔細聆聽父母的往事 |

9、教父母學會上網 |

|

10、經常為父母拍照 |

11、對父母的愛要說出口 |

12、打開父母的心結 |

|

13、支持父母的業余愛好 |

14、支持單身父母再婚 |

15、定期帶父母做體檢 |

|

16、為父母購買合適的保險 |

17、常跟父母做交心的溝通 |

18、帶父母一起出席重要的活動 |

|

19、帶父母參觀你工作的地方 |

20、帶父母去旅行或故地重游 |

21、和父母一起鍛煉身體 |

|

22、適當參與父母的活動 |

23、陪父母拜訪他們的老朋友 |

24、陪父母看一場老電影 |

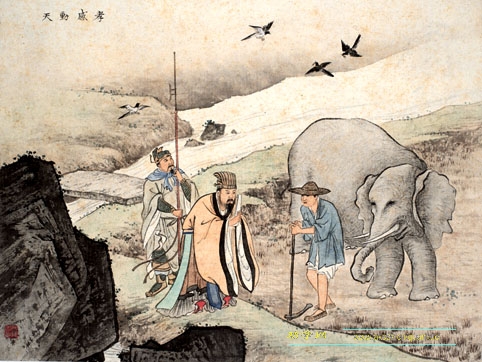

■圖文并茂 解讀《二十四孝》故事

原文:虞舜,瞽叟之子,性至孝。父頑母囂,弟象傲。舜耕于歷山,有象為之耕,有鳥為之耘。其孝感如此。帝堯聞之,事以九男,妻以二女,遂以天下讓焉。系詩頌之,詩曰:對對耕春象,紛紛耘草禽,嗣堯登帝位,孝感動天下。

原文:西漢文帝。名恒。高祖第三子。初封代王。生母薄太后。帝奉養無怠。母嘗病三年。帝目不交睫。衣不解帶。湯藥非親嘗弗進。仁孝聞于天下。系詩頌之。詩曰:仁孝聞天下。巍巍冠百王。母后三載病。湯藥必先嘗。