生產發展了,負擔減輕了,農民富了。但這種富還是比較脆弱的,經不起風浪,尤其是生災害病,就可能使一些剛剛富起來的家庭返貧致貧。因此,看病難、看病貴的難題亟待解決。

作為一項世界性難題,醫藥衛生體制改革處于經濟發展和社會發展的交匯點,處于各種矛盾和利益調整的聚焦點,不僅是基本的民生問題,同時也是事關科學發展、社會和諧的全局性、戰略性重大問題。

2009年,全國開啟新一輪醫改的大幕,安徽又一次成為“先鋒”……

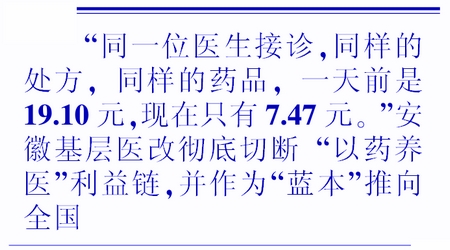

2010年1月1日,在岳西縣蓮云鄉衛生院,小患者金正波的母親看到醫生開出的處方箋,分外驚喜。原來,同一位醫生接診,同樣的處方、同樣的用藥,一天前是19.10元,現在只有7.47元,下降61%。同一天,在廬江縣金牛鎮,因心臟病住進鎮中心衛生院的村民左申蘭,同樣的藥,頭一天花去126元,當天只需33元。

變化得益于當天在全省32個縣(市、區)5372個基層醫療衛生機構試點實施的基本藥物零差率銷售改革。

長期以來,在“以藥養醫”機制下,基層醫療衛生機構收入來源主要依靠藥品加成。一份調查材料顯示,改革前,鄉鎮衛生院藥品加成比例普遍在60%以上、村衛生室在80%以上,相當一部分醫院的加成比例在90%以上,有的甚至高達167%以上。

受利益驅使,醫務人員傾向于多開藥、開高價藥,從而實現加成收入的最大化,使患者花了很多不該花的冤枉錢,增加了不應有的負擔。

更重要的是,“以藥養醫”像一只巨大“推手”,使藥品生產企業、流通企業和醫療機構形成了利益鏈,生產、經銷和使用高價藥,使得看病難、看病貴的矛盾更加突出。

為徹底切斷“以藥養醫”的利益鏈,安徽決定從2010年1月1日起,在32個試點縣(市、區)對國家公布的307種基本藥物和172種省補充藥品,全部取消藥品加成,實行零差率銷售。

切斷了利益鏈后,基層醫療衛生機構的資金缺口如何填補、填補多少?這個難題無論如何是繞不開的。

追根溯源,原因之一在于公共財政長期投入不足、基層醫療衛生機構定位偏失。因此,改革就不能局限于藥品價格的降低和購銷方式的簡單改變,而應立足于從體制機制上深化配套,進行深層次改革、全方位再造。