單雙號限行的第一天,北京市民的出行體驗紛紛被刷新:有人驚呼回家路上超出預期的暢快,有人感嘆車少了一半居然還有堵點;有人驚喜打車比地鐵還快,有人調侃在地鐵里被擠成了相片……和六年前北京奧運時相比,在機動車保有量突破550萬,地鐵運營里程倍增的情況下,大規模限行成為一次難得的城市交通測試;而“測試”中的大量數據資料和人們的切身感受或許能為解決城市交通問題提供思路。

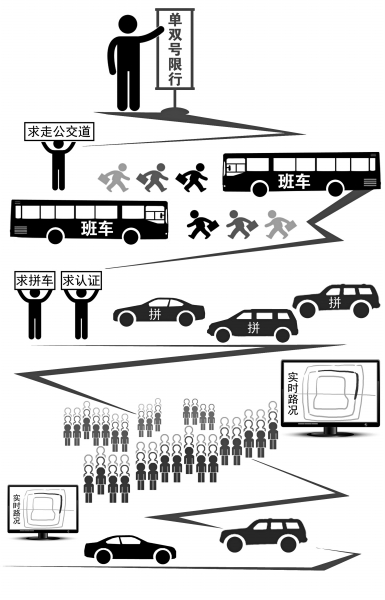

班車:優勢畢現

班車上路,

求走公交專用道

王燕平(私企員工,單位班車從家到單位約用50分鐘):我原來的單位沒有班車,每天上班路上看到別人的班車,就心生羨慕。結果兩年后,我真就換了一家班車路過我家門口的單位。每天早上8時05分,我坐上單位的班車,看著路上急匆匆往地鐵站走的人,那優越感啊……

當然班車主要是舒服,但時間上沒有優勢,如果我坐地鐵的話,從家到單位也就是40分鐘左右,但是班車基本都要50分鐘往上,碰上堵車了,沒準還會遲到,最慘的一次我們在路上堵了一個半小時才到。好在是班車么,遲到了也不扣錢。

這次限行,班車的優勢就出來了,我還是那個點兒出門,不堵車還舒服,據說我家地鐵站都擠不上去了,差距就顯示出來了。

反過來想,如果大家上班都能坐班車,而且速度也有保證,可能很多人就會放棄地鐵和私家車,交通擁堵的問題也能緩解。我覺得主要因素一個是讓企業有積極性開班車,一個是能讓班車更快。我記得原來就有人提議,班車也可以走公交專用道,我覺得這樣的建議很好。班車從道理來說,就是一種半公共的交通方式,而且能緩解交通壓力,為什么不能走公交道呢?尤其是路程遠的線路,能不能走公交道,時間差距很大的。那些現在怕耽誤時間,開私家車的人,如果看到班車能夠走公交車,我相信也會重新掂量一下自己的選擇。

小企業聚集區,

求開聯合班車

李曉敏家住在安河橋北,她工作的文化公司在西五環衙門口橋邊上,因為五環不受尾號限行的約束,曉敏平時都是開車上班,昨天是單雙號限行,她的車恰好是雙號,公司又沒有班車,打車太貴,公交也沒有合適的線路,曉敏只好早起坐地鐵,“從家里騎車到地鐵站,坐上4號線往東一直到木樨地才能換1號線再往西,兜了好大一個圈子,比平時多花一倍時間。”

李曉敏特別羨慕能坐班車的上班族:“雖然都是走路面交通,沒有地鐵快,可是班車多舒服啊,基本人人有座,每天早晨瞇個回籠覺就到單位了,晚上也能休息一下再回家收拾衛生啥的,比自己開車都舒服!要是能有班車坐,我才不自己開車呢,又耗神又費錢。”可她所在的公司是個私企,規模也不大,員工一共才二十幾個,還都分散住在不同地方,老板沒可能為他們單設個班車。

不過,李曉敏覺得如果有人能牽頭,她的“班車夢”也不是完全沒可能。因為她們公司周邊存在著大量類似的小型企業,在附近上班的員工也得有上千人,“其他公司也有住得離我不太遠的員工,這么多人,肯定可以規劃出幾個合理線路來。如果能有人牽頭,幾個公司一起張羅幾輛班車就好了!如果能有班車坐,每個月負擔兩三百元的班車費,我想大家也都愿意。”

她希望未來能由每個地區的街道辦事處出面,協調轄區里的企業,把班車“開”起來。“如果能把這個事情辦起來,還會有很多利好,有了班車,會有很多人放棄開車上路,這不僅可以為減少擁堵做貢獻,還能部分解決停車難問題。”

拼車:看著很美

最好有合適的平臺,

能核實車主和乘客的信息

單雙號限行,求拼車的人不少,但成功者卻寥寥,問題在哪兒?

“要想提高拼車的成功率,需要更加明確雙方的需求,這是我們運營一年拼車業務之后得出的體會。”愛拼車創始人楊洋說,最初,他們在平臺上采用“雙發”模式——即乘客和車主都發自己的需求,互相尋找匹配,“這種成功起來的概率很低,大家會關注別人的線路起點、終點是不是都一樣,時間是否吻合,但完全匹配的情況很少,大多數是起點一樣,終點可能有所不同,時間上或許相差半小時左右等。”

而從平臺管理的角度,要想讓雙方都能標準化地發布信息,也頗有難度。于是,他們將信息發布方式改為“單發”,即讓乘客發需求,讓車主來相應。“因為乘客往往對地圖不太熟,對起點到終點途經的路線沒有概念,而車主因為開車,會對路線更熟悉,可以判斷乘客的需求是不是跟自己一致,是否能夠涵蓋在自己的承受范圍內。”楊洋解釋說,這樣做以后,“愛拼車”的成功率有了很大提高。“北京在政策上是鼓勵拼車的,允許大家分攤油費,乘客在發出需求的同時,就可以把愿意分攤的費用寫出來。比如,從燕郊到東直門,假設有40公里,如果一輛車的各項費用算下來平均是每公里1.5元,乘客愿意負擔一半的話,也就是二十多元錢,這樣車主就可以根據相關信息來選擇是否接單。”楊洋進一步解釋了“拼車”方式。

拼車省錢省時省力,但“安全性”是繞不開的一道門檻,尤其對女乘客而言,和陌生人拼車,實在難以放心。

“從安全角度來說,最好還是有合適的平臺,能夠把車主和乘客的信息進行核實,彼此也都更放心一些。”楊洋說:“另外,我們也馬上要推廣拼車保險,未來乘客在搭乘車輛的時候,會為一次拼車付大約一塊錢的保險費用,之后在拼車過程中產生任何意外,包括交通意外、人身意外,比如搶劫等,都由保險公司來進行賠償,這樣就更有保障。”

開車:喜憂參半

既然限號,

就得嚴管這三種車

王博(國企員工,開車出行,限號期間選擇開車和地鐵交替):我的車是單號,所以昨天還能開出門。客觀說,昨天車好開了很多,絕大多數人還是很老實的。也有例外,我觀察了一下,昨天違規出行的大概是三種車。第一個是外地牌照的車,我覺得要不就是人家不知道限號這事,要不就是有急事顧不得了。第二種是好車,我上班路上碰到3輛京字頭違規的,兩輛是寶馬,道理大家都懂的。要我說把限號罰款提到500元更好,既然愿意出門,就多出點兒買路錢唄。

第三種我覺得最過分,是把牌子摘了,我出來沒多久就連看到兩輛這樣的無牌車。

按道理說,違反限號才罰100元錢,無牌車要罰分扣車,嚴重的多。可有人不這么想,因為被攝像頭拍下來的概率很大,但被抓住的概率很小,尤其我家這種五環外偏遠地區,平時很少看到交警,闖紅燈甚至逆行平時都能見到,開車的自然肆無忌憚了。到了城里,無牌車就少很多,因為他們也怕被抓。

我本身比較反對限行的政策,但既然限行了,管理就應該跟得上,否則讓我們這種遵守了法律,自己承擔了負面影響的人,看到那些違反規則又不受懲處的人怎么想?如果限號過幾天,大家發現違規也沒事,肯定會有更多人違規。

希望交通部門不要

被“全路網基本暢通”麻痹

朱先生(單號車,限號首日開車出行):上個周末兩三次都跟家人、朋友聊到限行,都說路上肯定特別好走,畢竟要少接近一半的車。沒想到,東三環往亮馬橋走還是堵。晚上回來的時候看路況,這邊也還是紅的。我想,這次單雙號限行可能已經是北京能對車做的最大限制了——五環外也限了,還有好多單位放假,但是頑固的堵點還是堵,說明單靠限制車能緩解的程度已經有限了;那等到APEC結束,恢復正常限行措施之后,這些地方的情況可想而知。在整個路網比較暢通的情況下,暴露出來的堵點,可能就是整個路網擁堵的癥結,所以是不是應該想想辦法解決這些堵點的交通問題?比如道路規劃得更合理,還有這兩年提的比較多的城市功能疏解。

作為一個普通車主,我希望交通部門不要被“全路網基本暢通”麻痹,好像單雙號限行就把交通問題解決了;北京的車再怎么控制還是會越來越多,五年后,同樣的措施還能有同樣的效果嗎?

主筆 張棻 吳楠 宗媛媛 周明杰 插圖 宋溪