|

|

||||||||

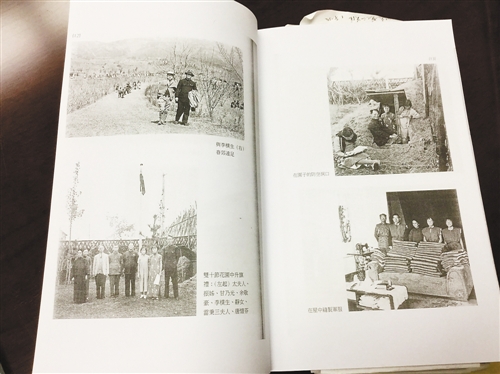

《陳克文日記1937-1952》中記錄了他大轟炸時(shí)期在重慶的生活。(記者李星婷翻拍)

警報(bào)何時(shí)會(huì)來?轟炸狀態(tài)下重慶市民過著怎樣的生活?12月12日,記者從重慶大學(xué)獲悉,該校承擔(dān)了國家重大社科項(xiàng)目“侵華日軍無差別轟炸的史料整理與研究”的子課題研究。其中,一份《〈陳克文日記〉中的重慶大轟炸圖象及其意義》的研究資料,對大轟炸時(shí)期的重慶作了生動(dòng)的解讀。

據(jù)了解,祖籍廣東的陳克文,在1938年至1946年,以國民政府行政院參事的職務(wù)在重慶度過了8年歲月。作為親歷者,陳克文在日記中記錄了日軍對重慶的轟炸罪行。

從陳克文日記中可以看出,天氣是當(dāng)時(shí)人們用來判斷日機(jī)來襲與否的重要標(biāo)準(zhǔn),并將四季簡單分為“霧季”和“轟炸季”。

但所謂重慶霧季時(shí)的安全,也是一種僥幸。“天氣并不晴朗,大家都以為這是重慶的天然保障,到底也靠不住了。”陳克文日記顯示,即使在霧季,警報(bào)聲也頻繁起來。如1939年10月4日,“大家以為月光很微弱,敵機(jī)不至再來了,團(tuán)聚玩起撲克來,想不到十二時(shí)后警笛仍然大鳴,又一直鬧到清晨四時(shí)才得就寢。”

1940年的轟炸季,陰雨天也無法抵擋日軍的狂炸。5月26日,“多日陰雨,今早微露晴意,云層仍甚濃,想不到這樣的天氣竟有警報(bào)發(fā)出,敵機(jī)居然大批來襲。”

日軍的狂轟濫炸,導(dǎo)致滿目瘡痍。身為公務(wù)員的陳克文也成為“難民”,輪流在城里的同事家里吃住。

不過,被陳克文稱為“破巢之鳥”的受災(zāi)同事們,表現(xiàn)出頑強(qiáng)不屈的精神。1940年8月10日,陳克文在日記里記載:“辦公大樓里充滿受災(zāi)的男女同事們,發(fā)放救濟(jì)費(fèi)、清理未被燒的宿舍。敵機(jī)是否再來,大家并不理會(huì)。如火如荼的敵機(jī)濫炸才一過去,人人又從洞中鉆出來,笑嘻哈地做著各種公私工作了……”

同年10月25日,空襲警報(bào)解除后,陳克文和同事到上清寺的小飯館吃飯——“那里生意特別好,情形特別熱鬧。”11月10日,陳克文看到城郊沿途廢墟的建設(shè)情況,更是感嘆:“斷垣殘壁之中已經(jīng)長出新的生命力來了。這無限的潛力,確不是飛機(jī)炸彈所能夠摧毀的。”

“日軍將轟炸目標(biāo)鎖定為都市商業(yè)區(qū)和平民生活區(qū),其目的在于摧毀民眾的抗戰(zhàn)精神。”重慶大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)高研院副院長張瑾教授認(rèn)為,當(dāng)轟炸成為常態(tài),重慶人在跑警報(bào)、躲空襲的生活中,反而衍生出一種超乎尋常的鎮(zhèn)靜與堅(jiān)強(qiáng)。正是這份自信、樂觀的民族精神,成為支撐人們戰(zhàn)勝日軍的重要力量。