新加坡總理年薪下調36% "高薪養廉"遭沖擊

一直高舉“高薪養廉”大旗的新加坡,新年伊始有了大轉變。新加坡近日表示將削減領導人年薪,由政府指定的薪金評估委員會稱,新加坡總理李顯龍的年薪應被下調36%,至220萬新元(合170萬美元)。而與李顯龍相比,法國總統薩科奇的年薪只有34.6萬美元,在薩科奇本人看來自己還是個“勞碌命”,可法國人卻對薩科奇非議頗多,法國議員近日還出版了新書大爆薩科奇生活奢侈。

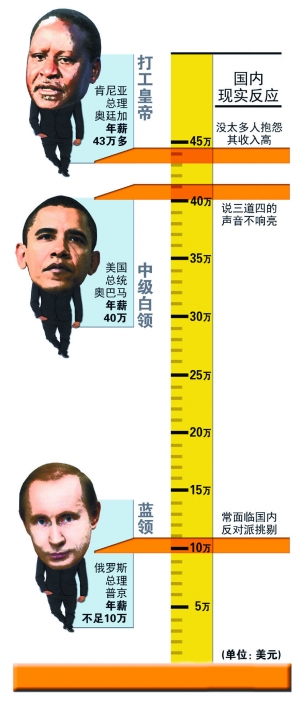

英國《經濟學人》定的標尺現實中曲高和寡 宋溪制圖

《經濟學人》定的標尺曲高和寡

英國權威性經濟雜志《經濟學人》曾經提出,應以領導人年薪與本國人均GDP的比值為標準,衡量其收入是否過高。按照這一標準,年薪43萬多美元的肯尼亞總理奧廷加是“打工皇帝”,而每年賺40萬美元以上的美國總統奧巴馬卻只能算個“中級白領”,一些領導人則更因年薪和本國人均GDP比值低,而顯得“十分清廉”。

然而這個看似頗“講道理”的標尺,放到現實社會中卻似顯得“曲高和寡”:在肯尼亞并沒有太多人抱怨奧廷加收入過高;奧巴馬年薪40萬,說三道四的聲音并不響亮;而絕對數和與本國人均GDP比值都不高(甚至可以說很低)的一些領導人,如俄羅斯總理普京(不足10萬美元)、印度領導人辛格(連1萬美元都不到),卻常常要面臨國內反對派的百般挑剔。

衡量1 高薪養廉引非議

許多國家領導人年薪很高,一個重大理由是“高薪養廉”,認為只有給他們豐厚收入,他們才不會覬覦非分之財以權謀私,更認為唯有高薪才能吸引為數不多的英才加入政界“為社會服務”。這種論調曾經很流行,如新加坡領導人以往就曾屢屢以此為由,拒絕接受對高薪的批評意見。

然而在經濟危機的今天,這種論調正受到越來越多的非議。許多批評者指出,“高薪吸納人才”的理由經不起推敲,事實上和CEO相比,政要收入低,但福利更好,退休后更有保障,且在越來越流行的“旋轉門”模式下,CEO從政、政要離職后轉入商界,都變得頻繁,有從政閱歷的CEO掙得更多已是常識。在這種情況下,政要硬要在從政期間也享受“CEO待遇”,就變得讓人難以接受。

不僅如此,如今高等教育業已普及,“精英意識”大大淡化,人們不再認為“從政的都是精英”,而那些享受高薪者的政績參差不齊,更加深了公眾的這一印象。在這種情況下,讓他們繼續支持“高薪養廉”就變得十分困難。

新加坡執政黨一名議員曾宣稱,如果薪資只有50萬美元,和200萬美元年薪的CEO們開會時會感到“矮人三分”,消息傳出后輿論大嘩,公眾壓力最終迫使該議員當眾道歉。此次新加坡薪資檢討報告雖然建議給政要大幅降薪,公眾仍然不依不饒,認為“還是太多”,而這在傳統精英治國意識濃厚的新加坡社會,以往是難以想象的。新加坡普通人的年收入不過3萬美元。

衡量2 自己加薪 罵聲起

美國相關法律規定,總統任期內不得加薪,也就是說,總統是沒法自己給自己漲工資的,克林頓在1999年曾以總統收入太低為由,說服國會通過總統加薪法令,自己卻因上述規則無福消受,讓繼任者兼政敵小布什白撿了一個便宜。不能不說,這條規定為總統、政府和國會避免了許多“瓜田李下”之嫌。

但自己投票給自己加薪的政客比比皆是。在任上推動給自己加薪,即便本來不無道理也“好說不好聽”。如法國總統薩科奇是公認的“歐盟第一忙人”,可他千不該、萬不該,不該在上任后不久,自己推動國民議會通過了給總統加薪一倍的法案,結果自然被法國人罵得狗血噴頭。

加拿大的聯邦、省和市議會也曾投票通過為自己加薪的決議。

衡量3 多勞多得爭議少

美國總統自上世紀末以來加薪幾次,但不論飽受高失業率和經濟不景氣之苦的美國民眾,還是反對黨及媒體,對總統的高薪都顯得較為寬容;英國近幾任首相的年收入都在20萬美元以上;德國總理默克爾的年收入更逼近30萬美元,盡管她和她的政黨支持率有所下降,拿其年薪說事的人并不算多。

奧妙便在于這幾位領導人都是出了名的大忙人。美國是總統制國家,內閣對總統而非議會負責,既沒有總理也沒有外長,這個總統自然成了大忙人,“多勞多得”也便順理成章;同樣,英國首相、德國總理在實行內閣制的英國、德國,都要同時身兼政府首腦、議會議員雙重職責,并肩負區域大國和世界級國家的責任與義務,誠可謂責大事繁,干得多掙得也多。

相反,如果工作清閑卻坐享高薪,公眾的意見就會很大。如加拿大溫哥華公交管理部門的高管曾不聲不響地將“會議津貼”提高數倍之多,而這些享受高額津貼者的工作,不過是出席幾個無關痛癢的例會,因此引發了公眾的強烈不滿。此外,不久前英國王室宣布,主動要求減少王室津貼,其背后的原因,也正是因為作為國家象征性、榮譽性和傳統代表的王室工作清閑,卻享受高額津貼,讓越來越多的英國人感到不快。

衡量4 無功受祿怨言多

在各國領導人中,新西蘭總理的年薪向來比較高,按本國人均GDP比值算也達10倍左右,位于前列,但社會非議并不大,這是因為歷任新西蘭總理治國有方,國家社會安定,經濟也保持平穩發展,更擁有令人羨慕的社會福利體系,領導人就算掙得多些,公眾也不至于有太多反感。

但倘若無功受祿,公眾的意見就會比較大。不久前意大利媒體披露,意大利國會議員的平均月收入高達14724美元,比荷蘭的11096美元和西班牙的3671美元高出甚多,引發公眾強烈不滿。在公眾看來,正是由于這些政客的無能,才讓原本是歐盟第四大經濟體的意大利落到今天債臺高筑、國家瀕臨破產邊緣的狀態,本該為這一切承擔責任的國會議員們,卻拿著超過經濟形勢良好的荷蘭同行一大截的薪水。而這些無功受祿的議員更通過一系列決議要求老百姓勒緊褲腰帶,簡直和“劫貧濟富”無異,自然更是可惡了。

不久前《南非工商時報》的一則報道十分有趣,報道稱,自白人掌權至今,南非政要的收入一直維持在較高水平,但社會觀感卻大起大落。當社會穩定、經濟勢頭良好時,公眾對拿高薪意見不大;反之,針對政要高薪的問責呼聲就此起彼伏。

觀察

不患寡而患不均

在一些崇尚多勞多得、注重個人價值最大化的國家,政要掙高薪,享受高出普通人一大截的收入并非什么見不得光的事。但在一些講究平等,福利國家色彩濃厚的社會,“不患寡而患不均”的意識就相當有市場。

加拿大社會對政要的薪水有議論,但根據《經濟學人》的數據,該國政要收入絕對值和與本國人均GDP比值都不高,在世界上位居后列,在G7國家中則位列倒數第一,然而加拿大公眾顯然更看重“公平”,對部長、議員薪資的容忍度不高。

同樣,在福利國家傳統濃厚的法國,公眾對政要高薪也不太買賬,公眾編出各種政治笑話譏諷薩科奇“貪婪”和“揮霍浮夸”。其實在法國歷任總統中薩科奇不算最冤的:不比他清閑卻遠比他掙得少的已故總統密特朗當初受到的相關責難更多。

來源:北京晚報 編輯:馬原