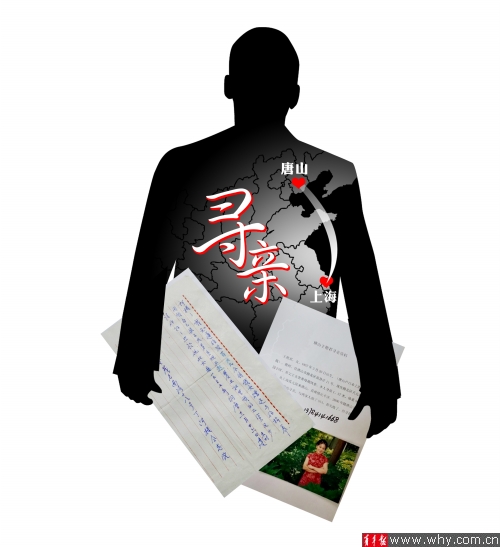

57年前,曾有一批孤兒從上海送往各地,其中有部分到了唐山。幾十年過去了,他們也成了兩鬢斑白的中老年人。隨著養父母的陸續離世,他們中有的人成了“二次孤兒”。

青年報記者了解到,這批孤兒曾于2000年抱團來滬尋親,但無功而返。最近,上海的一位好心人通過各種渠道義務為他們查找信息。隨著兩位孤兒陸續找到兄弟姐妹,50多名唐山孤兒重新燃起了尋親的希望,并通過當地媒體向本報求助,開始重啟千里尋親路,希望找到自己的親生父母或者兄弟姐妹。青年報首席記者范彥萍 制圖 俞霞

十幾年尋親路漫漫 最羨慕別人有兄弟姐妹

昨天,記者聯系到了尋親團的負責人之一王艷君。1998年,在報紙上無意中看到河南孤兒找到嘉興父母的連載消息,觸發了她尋親的念頭。她曾到唐山檔案館查找資料,但毫無線索。

之后,通過當地媒體的幫助,她聚集了近百人的尋親團,并于2000年帶了30多人到上海千里尋親。王艷君告訴記者,當年的這場尋親,成功找到親人的寥寥無幾,除了有一位孤兒到北京做了DNA配對,成功找到親人外,其余的皆沒能遂愿。

“不過我沒有放棄,去年有一位叫陳宇平的唐山姐妹,在上海好心人的幫助下,找到了在上海福利院長大的胞姐,后來做了親緣鑒定。再加上還有一位叫陳介遠的成員也找到了自己的幾位兄弟,對我的震動很大,這重新燃起了我們的希望。”王艷君說。

最近,她為自己重新制作了一張尋親啟事——“1957年3月20日出生(唐山戶口本上的記載),教師。從上海孤兒院來唐山,具體情況不詳,2000年隨唐山尋親團去上海等地尋親,與兩家人做了DNA,都失敗了,但尋找家人的心沒變。”

在王艷君看來,尋親的希望很渺茫,她是尋親團中線索最少的孤兒之一。“我曾聽左鄰右舍和養父母的親戚朋友提起過我被收養的事,但只要誰一提起這事,養父母就會跟誰急。”王艷君說,自己找親生父母的初衷很簡單,“沒有別的想法,就想知道父母姓什么,如果能找到他們的話,就為他們養老送終。”

“對別人來說,和自己的親人說說話是易如反掌的事,但對我來說卻難上加難。這是我的一個心結一個謎。父母雖然遺棄了我,但他們給了我流動的血液,是給我生命的人。”當記者詢問她是否恨遺棄她的親生父母的時候,王艷君肯定地表示,“不會!”因為她自己也為人母,現在則當上了姥姥。“自己有了孩子才知道,不到萬不得已,父母是絕對不會這么做的,他們不會無緣無故把孩子丟棄。我找親生父母就想知道他們是誰。”

“我的養父母只有我一個孩子,我沒有兄弟姐妹,每逢過年過節的時候,就感覺很冷清很孤單,特別羨慕別人家一大家子人。”王艷君透露說,自己的兒子是獨生子,當初她希望兒子找個非獨生子女的媳婦,后來如愿以償,媳婦有個哥哥。