口水、淚水緣何為口舌之間的中國而流

市井味+人文味,區別于以往所有美食節目

許多觀眾表示,以往展現中國美食的影像素材,更多的是以烹飪大師或美食名家、菜系流派、地域特色來結構,展現的是精湛的廚藝和繁復的過程,能夠看到的電視節目也多以“比賽”的形式出現。而《舌尖上的中國》以濃濃的生活氣息和草根氣息,讓它在以往太多的中國美食節目中得以脫穎而出。市井味和人文味的和諧“混搭”,是《舌尖上的中國》成功的最突出因素。

從“仰拍”到“平視”,引領中國紀錄片新趨勢

“過往很長一段時間里,中國紀錄片其實是"偽紀錄片",不如稱為"宣傳片"。”胡野秋把《舌尖上的中國》與前段時間熱播的法國紀錄片《海洋》作比較,認為前者體現了中國紀錄片從仰拍到平視的與國際接軌的新趨勢,為中國紀錄片發展提供了借鑒模式。

心靈沖擊讓人落淚

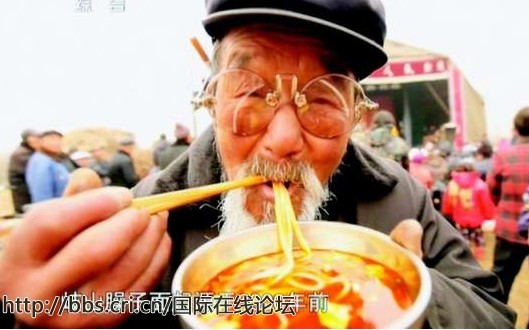

《舌尖上的中國》聚焦在烹飪上的時間并不多,更多的畫面是在展現勞動者如何捕獵、采掘、加工、制作自然饋贈的食材,整個過程看上去充滿神秘氣息,夾雜著勞動者為生活、為生存而流下的汗與淚。有網友總結,《舌尖上的中國》的火爆原因應該歸功于:“不是空洞地宣揚飲食文化的博大精深,而是以美食背后的制作工藝和生產過程入手,配合平常百姓的生活,讓觀眾既流口水又長知識,還能在情感上引起共鳴。”

“媽媽的味道”,講述家鄉風味、傳遞家庭溫情

很多觀眾表示,《舌尖上的中國》讓大家看到的不是精致的“烹飪教科書”,而是真真切切的市井美食與草根生活,讓人回味起媽媽的味道、兒時的味道、故鄉的味道。“看《舌尖上的中國》,講到寧波年糕,聽到里面傳出的陣陣鄉音,特別想家。”

文化認同最難背叛胃

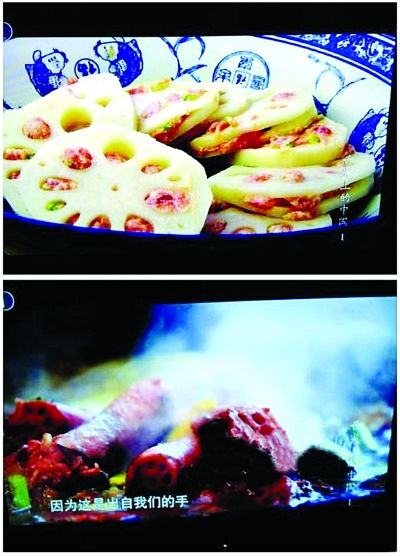

食材絕非僅僅是自然的給予,更是文明的創造和文化的成就。五谷和家畜都經過長期的栽培和養育改造,酒、豆腐等更非自然界原有的食物,發酵后得到了更加復雜的味道。至于中國的烹飪,煎炒蒸炸煮等,更是中國文化的獨特成就。《舌尖上的中國》不僅是對自然饋贈的感恩,也是對中國飲食文明的禮贊。我們不僅講究與自然的和諧,同時也以自己的想象力和創造力超越了自然。

《舌尖上的中國》這樣展示中國

從湖北蓮藕到西湖醋魚,從陜北饃饃到新疆烤馕,從蘭州拉面到潮州糖蔥……最近,一部介紹中國美食的紀錄片《舌尖上的中國》,紅遍大江南北,剛剛結束了在CCTV-1綜合頻道的首播,今起又將在CCTV-9紀錄頻道每晚10點與觀眾見面。這部紀錄片拍得唯美而生活化,有網友稱,這絕對是一部對食物充滿敬意的紀錄片!“通過美食這個窗口,更多地看到中國人、人和食物的關系、人和社會的關系”。