|

|

||||||||

閱讀提示

20年前,偃師市山化鎮(zhèn)王窯村村北的荒山,長(zhǎng)滿了野生酸棗樹,除此外全是野蒿雜草。上世紀(jì)80年代已荒蕪的荒山當(dāng)時(shí)村里向外承包,沒人愿包。1992年,54歲的村婦齊巧轉(zhuǎn)與剛退休的老伴張運(yùn)來商議后,決定綠化荒山。

兩位老人歷經(jīng)20年嘗遍了創(chuàng)業(yè)的甜酸苦辣,終于讓荒山變得郁郁蔥蔥,滿山果實(shí)。山上長(zhǎng)滿了柏樹、槐樹、棗樹、柿樹和杜仲樹。老人把自己種下的每棵樹看得比親孫子還金貴,老人說:“這兒是俺的精神家園,一到山上,啥人間煩惱都沒了,渾身上下有使不完的勁。俺不圖任何回報(bào),就是要給子孫后代留下個(gè)綠山,一直干到干不動(dòng)為止。”

昔日荒山今日“花果山”

9月14日11時(shí),記者來到偃師市山化鎮(zhèn)王窯村。

群山環(huán)抱的山村南臨伊洛河,北依邙山,隔河與嵩山相望。在張運(yùn)來兒子家,記者找到80歲的張運(yùn)來。老人帶記者來到村北1公里外的山坡上。

遠(yuǎn)看老人承包的荒山,呈倒馬蹄狀,上下綠色植被分為四層,底層是原生態(tài)的酸棗樹和毛構(gòu)樹,往上三層均是郁郁蔥蔥的各種樹木。

老人前面走,腳下是山水沖后露出石塊的狹窄山路,一會(huì)兒老人把記者甩出20多米。老人說自己當(dāng)過兵,1958年入黨,愛打少林拳。1992年退休至今不論冬夏,每天早晨5點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到山上打拳,6點(diǎn)吃過早飯就和老伴一起在山上干活。

“俺承包的山形狀像盤旋而上的一條龍,后來我就把荒山起名叫盤龍寨。”老人說。

面北的山門外是一片山地,種有玉米、花生、紅薯。張運(yùn)來的老伴齊巧轉(zhuǎn)正在地里干活。

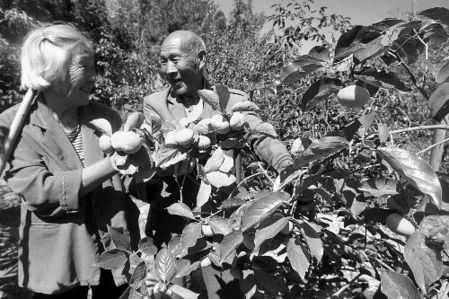

從山門拾階而上,向上走過兩道盤旋而上的鐵門走進(jìn)棗林。張運(yùn)來說:“重陽節(jié)快到了,村里和鎮(zhèn)敬老院的老人重陽節(jié)都到山上,來了讓他們嘗嘗咱的大棗。這都是俺倆在酸棗樹上嫁接成的,吃著可甜。”

山頂有座古廟和6間磚瓦房,房南有一蓄水池,池西是一大片柏樹。

齊巧轉(zhuǎn)說:“20年前,村里要把荒山包出去,但沒人愿包。我征求村干部意見后決定在山上植樹造林,這樣才把老頭也拉來了。最開始,我和老伴修路開荒、植樹打井,最后通上電。”

“山上缺水,風(fēng)一刮能把山上的土刮透。2006年我們?cè)韵?00多棵杜仲和刺槐,天一直干旱,每天我倆從山下兩個(gè)蓄水池里挑幾十擔(dān)水上山澆樹。兩池水被擔(dān)干,種的樹苗還沒成活,我倆傷心了很長(zhǎng)時(shí)間。后來老伴說酸棗樹生命力旺盛,讓在酸棗樹上嫁接大棗。我先請(qǐng)來技術(shù)員,后因請(qǐng)人成本高,老伴找出上初中時(shí)的植物課本,開始琢磨自己學(xué)嫁接。”張運(yùn)來說。

齊巧轉(zhuǎn):“哪有好品種的嫁接棗芽,老頭就背著干糧到山東、河北、陜西求人,每次花幾百塊路費(fèi),像寶貝一樣請(qǐng)回來一些棗芽。每年農(nóng)歷二月,老頭在前面把酸棗樹鋸掉,我后邊把根部樹皮剝開,把棗芽插進(jìn)去,再捆綁好防止漏風(fēng)進(jìn)水。通過兩三年摸索,成活率達(dá)90%以上。一棵嫁接好的棗樹缺水時(shí)一天要澆兩遍水,根部發(fā)芽要趕緊掰掉。嫁接好的棗樹到一人高,要用木棍分三次支撐,要不一刮風(fēng)就把樹苗刮斷了。這在課本上沒有,是在實(shí)踐中總結(jié)出來的。”

她像小孩般咯咯笑:“真想不到,初中植物課上的嫁接知識(shí),到老年時(shí)派上了用場(chǎng)。后來每年都要嫁接1700多棵棗樹。”

說起嫁接成功的大棗品種她如數(shù)家珍:“山上有寶葫蘆棗、酥棗、珍珠棗、梨棗、冬棗、長(zhǎng)錘棗、藥棗、小雪棗、嶺棗、龍須棗……這些棗俺一點(diǎn)兒都不賣,全讓觀光的來品嘗,讓村上和鎮(zhèn)敬老院的老人們吃。”