|

浙江省山區經濟社會發展基本情況簡析

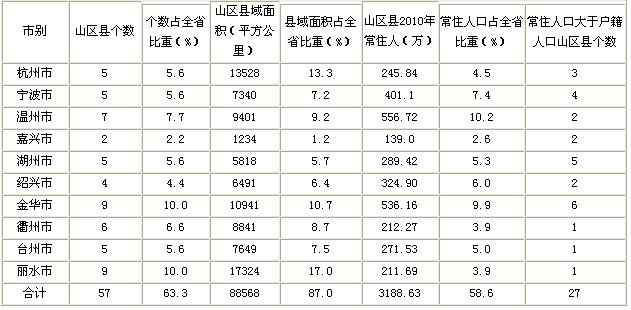

2011-08-08 15:10:14 來源:浙江省人民政府網站 “十二五”時期是全面建設惠及全省人民小康社會的攻堅時期,是深化改革、加快轉變經濟發展方式的關鍵時期。我省的地理特征是“七山一水兩分田”,山地資源豐富,大力發展山區特色優勢產業,合理開發利用和保護山區資源,加快建設“山上浙江”,促進陸海區域協調發展,是實現全省經濟社會可持續發展和協調發展的重中之重,加快山區經濟社會發展關系到富民強省和全面小康社會建設全局。對全省新確定的57個山區內陸縣(市、區)(以下簡稱山區縣)的經濟社會發展基本情況從縣情概要、2010年發展水平和“十一五”發展特點三方面進行分析探討。 一、山區縣情概要 分布廣、區域大、人口多、地區差異明顯。全省57個山區縣分布在除舟山外的十個地級市,其中湖州、金華、衢州和麗水四市所有縣(市、區)均為山區縣,山區縣個數占全省縣(市、區)總數的63.3%,山區縣主要集中于溫州、金華、衢州和麗水,四市共有31個,占到全省山區縣總數的54%,從地理位置看,山區縣在沿海區域呈點狀零星分布,而在浙北和浙西南則成片相連的格局分布。山區縣域面積共計8.9萬平方公里,占全省區域總面積87.0%,平均每個山區縣域面積1554平方公里,比全省平均縣(市、區)域面積1131平方公里多出423平方公里,最大的淳安縣域面積達到4452平方公里,縣域面積超過2000平方公里的山區縣有12個,面積少于1000平方公里的山區縣有8個。山區縣2010年底常住人口共計3188.6萬人,占全省常住人口總數的58.6%,平均每個山區縣常住人口55.9萬人,比全省縣(市、區)平均人口少4.6萬人;山區縣中常住人口大于戶籍人口、呈現人口凈流入的有27個,寧波、嘉興、湖州和金華四市的大部分山區縣人口凈流入,而溫州、衢州和麗水三市的山區縣為人口凈流出之地,常住人口超過100萬人的有7個,少于30萬人的有11個,常住人口最多的山區縣是樂清市,達到138.9萬人,常住人口最少的是景寧縣,只有10.7萬人(詳見表1)。

山區縣的生態環境良好,自然資源豐富。溫州、金華、衢州和麗水市水資源總量占全省一半以上。龍泉、慶元、開化、淳安和安吉等九個全省重點林業縣活立木蓄積量占全省的37%。全省的能源礦產資源主要分布于浙西部,淳安、紹興、遂昌和龍泉等山區縣均有一定數量的黑色金屬和有色金屬礦存量。2008年,全省32個自然保護區中有30個在山區縣。山區縣的水質、空氣等生態質量指標普遍好于其它地區城市。 二、2010年山區縣發展水平 (一)經濟發展水平 1.經濟總量持續較快發展。但水平參差不齊,沿海山區縣經濟總量明顯領先,浙西南山區縣則比較落后,地域差距大。57個山區縣生產總值達到12987.7億元 ,占全省總量的47.7 %,平均每個山區縣生產總值227.9億元,比全省縣(市、區)平均水平302.6億元低74.7億元,生產總值超過全省縣均水平的山區縣有12個,主要分布在沿海和浙中盆地,衢州、麗水兩市山區縣的生產總值都沒有達到全省縣均水平, 生產總值最高的山區縣是鄞州區達到818.4 億元,最少的是景寧縣只有26.6億元。人均生產總值高于全省水平(50787元)的山區縣有14個, 其中嘉興市兩個山區縣均高于全省水平,寧波和湖州市的山區縣人均生產總值均超過4萬元,人均生產總值低于2萬元的山區縣有6個,分別分布在溫州、衢州和麗水市(詳見表2)。 2.經濟結構得到優化,區域特色明顯。社會消費品零售總額超過100億元的山區縣有17個,不足50億元的有20個。人均社會消費品零售總額超過全省平均水平的山區縣有7個,人均社會消費品零售總額超過萬元的山區縣達到49個,其中寧波、嘉興、湖州和紹興四市所有山區縣人均社會消費品零售總額均超過萬元,最高的義烏市人均達到2.4萬元。二、三產業增加值占本地當年生產總值在全省水平(95%)以下的山區縣有44個,90%以下的山區縣有17個,比重最低的松陽縣只有80%,而最高的甌海區和永康市則達到98%,區域之間產業發展重點不同,特色明顯。 3.經濟外向度穩步提升,涉外企業地區分布集中。出口額超過10億美元的山區縣有22個,少于1億美元的山區縣有7個,其中寧波、紹興和嘉興市的所有山區縣出口額均超過10億美元,最高的鄞州區達到80.9億美元,最少的景寧縣不足千萬美元。當年實際利用外資超億美元的山區縣有12個,其全部分布在杭嘉湖、寧波和紹興五市,當年實際利用外資少于500萬美元的縣有11個,主要分布在浙西南山區,全省外資企業也主要聚集在沿海地區。 4.金融進一步繁榮,財政收入快速增長。山區縣地方財政一般預算內收入合計942.9億,占全省的36.1%,人均地方財政一般預算內收入高于3000元的山區縣有17個,地方一般預算收入最高的鄞州區達到110.1億元,最低的慶元縣只有1.6億元,地方一般預算收入超過20億元的山區縣有13個,不足10億元的山區縣有23個,其中衢州和麗水市15個山區縣地方一般預算收入全部低于10億元。年末金融機構各項貸款余額(本外幣)超過500億元的山區縣達到7個,不足百億元的有13個,其中鄞州區和義烏市均超過千億元。

表2 山區縣經濟基本情況分布表 (二)社會發展水平 城鎮建設快速推進,統籌力度加大。城市建設日新月異,城市化率超過全省61.6%水平的山區縣有11個,低于40%的山區縣有10個,城市化率最高的甌海區達到86.6%。基礎設施進一步得到完善,山區縣均高等級公路里程平均達到88.5公里,農村公路超過100公里/百平方公里密度的山區縣達到22個,嘉興和湖州的所有山區縣均超過100公里/百平方公里的水平,通鄉公路全部實現等級化和路面硬化,有21個山區縣供水綜合生產能力達到10萬噸/天。當年全社會固定資產投資總額超過100億元的山區縣達到21個,投資最多的鄞州區達到340億元,最少的泰順縣只有17億元,平均每個山區縣固定資產投資總額達到101.3億元,其中房地產投資縣均達到20.4億元。山區縣科學技術、教育和醫療衛生三項合計支出占地方當年財政一般預算支出比重超過40%,的山區縣達到11個,不足30%的山區縣有12個(詳見表3)。 (三)居民生活水平 居民生活穩步提高,民生建設投入比重加大。山區縣城鎮居民人均可支配收入超過全省水平(27359元)的達到14個(不包括10個沒有測算數據的山區縣),其中寧波、嘉興和紹興市山區縣的城鎮居民收入均超過全省水平,山區縣農村居民人均純收入超過全省水平(11303元)的有23個,其中寧波、嘉興、湖州和紹興市山區縣的農村居民收入均超過全省水平,臺州、衢州和麗水市山區縣的農村居民收入都低于全省平均水平。農村恩格爾系數低于全省水平35.5%的山區縣達到18個。社會保障和就業、一般性公共服務支出和環境保護三項合計支出占當年地方財政一般預算內支出比重達到25%以上的山區縣有30個,最高的開化縣達到33%(詳見表3)。

表3 山區縣社會發展和居民生活水平情況表 三、“十一五”期間山區縣發展特點 1.山區縣綜合實力持續較快增長,經濟發展質量有所提高。2006-2008年地區生產總值發展指數高于全省當年水平的山區縣個數分別為22個、24個和32個,其余山區縣也保持著兩位數的增幅,經濟總量不斷發展壯大,2010年生產總值增長速度超過全省11.8%水平的山區縣個數達到40個,“十一五”期間山區縣經濟持續較快增長,大部分山區縣保持或超越全省同期的增速。財政收入大幅提高。2010年,48個山區縣(不包括9個為二級財政的區)地方財政一般預算收入和2009年相比,增速超過全省21.7%水平的山區縣達到22個,增速超過30%的山區縣個數達到7個,46個山區縣財政一般預算收入保持兩位數的增幅,比上一年增速大幅提高,但地方財政一般預算收入占生產總值的份額明顯低于全省平均水平。山區縣出口、投資和消費均快速增長,絕大部分的山區縣投資和消費的增速高于同期生產總值的增速,2010年,全社會固定資產投資比上年增長超過全省16.3%增速的山區縣有37個,其中增速高于20%的山區縣有25個,消費品零售總額各山區縣穩步增長,對拉動經濟的增長明顯。 2.居民收入增速加快。2010年,農民人均純收入比上年名義增長超過全省水平的山區縣有31個,城鎮人均可支配收入比上年名義增長超過全省水平的山區縣有24個。 來源:浙江省人民政府網站 編輯:張少虎

|

|

|

|

|

| 商訊

|

|

|

專題

|

各地新聞

|

|

|

點擊排行

|

視覺

|

表1 山區縣基本情況表

表1 山區縣基本情況表