這是1982年9月開業的義烏第一代小商品市場的資料照片。1984年,這個市場的成交額達2321萬元,商品主要銷往義烏周邊縣市。 30年前,義烏還是浙江中部一個貧困的農業小縣,人多地少,資源貧乏。這里的人自古就有經商的習慣,“雞毛換糖”是義烏貨郎們傳統的謀生手段。

農閑時,義烏貨郎們便搖起撥浪鼓,挑著裝滿敲糖的籮筐,行走在浙江及其周邊省份的城鄉換取雞毛和牙膏皮等廢品,回家后再把換來的雞毛當作農田的肥料,或制成撣子賣給供銷社,牙膏皮等則賣給廢品回收站。 改革開放后,商品經濟在我國一些地方逐步解凍,手工制品、農產品擺上了集市,然而長途販賣、擺地攤做小生意仍被當作投機倒把行為加以打擊。此時,一些義烏人開始不滿足僅僅靠“雞毛換糖”解決生計問題,提心吊膽地做起了販賣日用小商品的生意。

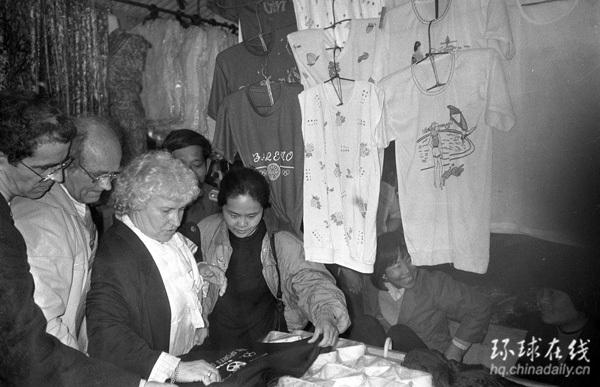

外國客商在義烏中國小商品城選購服裝(攝于1993年)。 30年前,義烏還是浙江中部一個貧困的農業小縣,人多地少,資源貧乏。這里的人自古就有經商的習慣,“雞毛換糖”是義烏貨郎們傳統的謀生手段。