電影的名字叫《中國》,其實這不是關于中國這個國家的電影,而是關于中國人的電影。——安東尼奧尼

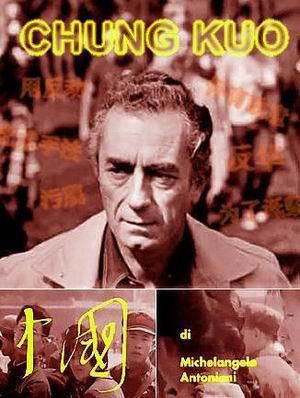

《中國》回到中國

中國日報網(wǎng)中國在線消息:2004年,卡洛·迪卡洛去看望了92歲的安東尼奧尼。他即將去北京,作為意大利方策展人出席由北京電影學院、意大利使館文化處和意大利影城主辦的“安東尼奧尼電影回顧展映”。“怎么樣,去中國吧。”他開玩笑地對安東尼奧尼說。“走啊,這就走!”安東尼奧尼急切地回答。盡管20年來他因為中風喪失了絕大部分語言能力,卻總是能在聽到“去中國”的時候說:“走!這就走!”

安東尼奧尼已經(jīng)不再能回到中國,中風損害了他的呼吸道,飛機上的氣壓變化將對他后果難料。這一次回顧影展和暌違中國人民32年的《中國》替他回來了。盡管只是一次學術展映,盡管大多觀眾在《中國》誕生時還遠未出世。

在《我愛北京天安門》的歌聲中,《中國》從天安門廣場上排隊等待拍照留念的人群開始記錄,長距變焦鏡頭把人們的面孔和表情捕捉成特寫,也把廣場上的馬、恩、列、斯畫像拍得占去大半銀幕。在汽車里,攝影機掃過街景,一個邊騎車邊打著太極拳的男人令觀眾都笑起來。但接下來的事情要令不少人無法接受:在婦產(chǎn)醫(yī)院,安東尼奧尼好奇的鏡頭完整地記錄下35歲高齡產(chǎn)婦接受剖腹產(chǎn)手術的全過程。從針灸麻醉(他顯然被這種神奇的技術迷住了)到手術刀切開腹部,到取出嬰兒,如此直接的拍攝在今天也難以想像。鏡頭偶爾從手術中的刀口搖到產(chǎn)婦的臉,她微笑著,應答護士的詢問。

在國棉三廠,托兒所濃妝的孩子為攝影機表演歌舞《大海航行靠舵手》;職工宿舍的房租“不能超過工資的5%”;一家人忙著做飯,帶魚、豬肉和蔬菜;用縫紉機繡花的婦女在談抱孫子的事:“為了建設社會主義,晚抱幾年也好。”紡織工人下了班并不馬上回家,而是在一起學習形勢,討論“藝術和文學用于為工農(nóng)兵服務”以及要“支援世界革命,織出好布、紡出好紗”。

“中阿公社”里,豬兒躺在墻角曬太陽,大喇叭突然響起京戲,幾頭豬嚇了一跳。放映現(xiàn)場觀眾被逗樂了。如果沒讀過30年前那些批判安東尼奧尼的文章,大多人不會知道喇叭里放的是《龍江頌》中江水英的唱段,而這樣的聲畫表現(xiàn)也曾被斥為對革命樣板戲的“肆意嘲弄”。批判中還曾提到:影片說“北京人是貧窮的,但并不悲慘”,實際是在嘲弄我們的“貧窮”。但菜市場里有很多活生生的火雞和魚,蔬果更是擺得琳瑯滿目,從這樣的畫面里實在很難感到“貧窮”。在王府井和前門商業(yè)區(qū),“再一次,為捕捉到日常生活,我們得把攝影機藏起來。”——技術是多么重要,今天我們的電視臺大量使用偷拍手段,再沒人會把這當罪狀。

河南林縣,“安東尼奧尼突然闖入一個山村,把攝影機對準那里的群眾。”他們從沒見過西方人,于是長時間地站在路邊墻角,盯著攝影機幾乎一動不動。“這是給歐洲人自豪的一盆冷水,”解說詞嘆道,“大眼睛、卷發(fā)、夸張的動作、不合時宜的服裝——我們才是怪物。”觀眾再度被逗得笑起來,而在當初,這被認為是“往中國人民臉上抹黑”。

蘇州自然地令安東尼奧尼想到威尼斯。不論城市或農(nóng)村,人們的狀態(tài)似乎與今天并無多大差異。安東尼奧尼實在是對表情有無限的興趣,寺廟里的五百羅漢也被拍下不少面部特寫。“蘇州同它的古老的面貌差異很小”,安氏的這一句解說也曾是他的“罪狀”,但如果今天它還能如此,大概將成為一件功勞。

南京的幼兒園,孩子們輪番表演革命的歌舞;小學校的接力賽,開始之前學生必齊呼數(shù)遍“友誼第一、比賽第二”。長江大橋下晾的褲衩、街頭擤鼻涕的人曾是《中國》被批判的重要罪行,事實上這些鏡頭一閃而過,稍不注意便可能錯過。人民廣場上一個赤膊拉板車的人似乎感覺到遠處有人拍他,拽過上衣穿起來。上海街頭,安東尼奧尼仍然用長變焦尋找人的表情,有時甚至拉成局部特寫。在攝影機做了盡力的捕捉后,他仿佛遺憾地感嘆:“中國正在開放它的大門,但仍是一個遙遠的國度,我們只是看了它一眼。用它的一句老話:知人知面不知心。”影片最末的20分鐘,居然全是在劇場看臺上拍攝一次雜技表演,觀眾也投入地看起來,甚至在驚險處鼓掌。

從屏幕上看,拍攝過程中“陪同”和“安排”的痕跡顯而易見,但安東尼奧尼也在用一切可能的機會作自己的思考。比如他認真地分析了“長城這座昭示軍事藝術之徒勞無益的紀念碑”是如何變成“文明的工具”:“它阻擋北方的風沙,改善了農(nóng)業(yè);士兵從城市被派來戍邊,傳播了文明。”他的一些評價或許會令今天的中國略感難堪,比如:“在這個國家中,我知道人民以前生活在極其不公正的封建統(tǒng)治下;而今天,他們在一天一天地努力建立一種新的公正。在西方人眼中,這種公正看上去似乎是種普遍的、節(jié)衣縮食的貧窮,但這種貧窮決定了一種有骨氣的生存的可能性,使人變得祥和,比我們更富有人性,甚至它接近我們的人文主義理想:與自然相融,人際關系的溫和,用堅韌的創(chuàng)造力在這個常常是相當貧瘠的土地上簡單地解決財富分配問題。”

卡洛·迪卡洛仍然清楚地記得30年前,安東尼奧尼的紀錄片《中國》在威尼斯電影節(jié)上放映的情形。電影節(jié)原計劃在威尼斯最好的“鳳凰劇院”放映《中國》,由于中國政府向意大利政府施加壓力,影片未能在那里放映。但電影節(jié)主席設法租了另外一家影院,還是放映了《中國》。影片之前將加映安東尼奧尼新片《職業(yè):記者》的片段,迪卡洛陪著安東尼奧尼和瑪麗亞·施耐德一起前往觀看。正要進影院,安東尼奧尼被突如其來的一大群觀眾包圍了,他們高呼:“你背叛了中國!《中國》是個丑聞!”安東尼奧尼憤怒地想要與他們爭論,迪卡洛趕忙把他從人堆里拉了出來。

“他氣得要命,他不知道為什么。首先他覺得自己是抱著很大的感情到中國拍片,并不覺得影片抹黑了中國;而且在威尼斯抗議的人也不是中國人,而是自以為比中國人還中國人的激進分子、毛的崇拜者。其次,安東尼奧尼本人素來反對意識形態(tài)的東西在電影中出現(xiàn)。”迪卡洛回憶說,“抗議的人多數(shù)來自意大利與當時各個社會主義國家的友好協(xié)會:意中協(xié)會、意捷協(xié)會、意匈協(xié)會……有的協(xié)會是由對方政府資助的。”

“電影的名字叫《中國》,其實這不是關于中國這個國家的電影,而是關于中國人的電影。”1972年,安東尼奧尼在自己一篇文章里說。

30年后,北京電影學院放映廳,并沒有特別興奮的觀眾,不同年齡的人對《中國》各有讀解。藝術工作者吳文光覺得:“那些哪能代表中國,在特別受限的空間里只能拍到特別有限的東西。”一位35歲的編劇認為懷舊是影片對他最大的作用:“我們小時候的生活完全就是那樣。”他對當年的批判卻是認同的,“確實是有用心啊,換了我在那時候也得批判,那時就是那樣一個氛圍嘛。”年輕人的看法是最新鮮的,一個19歲學生幾乎有些驚訝:“我覺得那時候的生活也挺豐富的呀,跟現(xiàn)在也差不了多少啊!”在紀錄片《安東尼奧尼:改變電影的目光》里,安東尼奧尼說:“把我跟孔子和貝多芬擺在一起,很可笑。”今天,更多的人對此大概是完全無法理解了。

迪卡洛提醒說,展映中幾部安東尼奧尼拍攝于1940年代的紀錄短片也非常重要,比如《波河的人們》、《街道清潔工》、《甜蜜的謊言》和《迷信》。“不僅對安東尼奧尼,這些紀錄片在意大利電影史上也非常重要,紀錄片關注普通人,是被意大利法西斯禁止的。它們是一種獨立視角的代表,安東尼奧尼就是在這些短片里體現(xiàn)了自己的風格和視角。”

安東尼奧尼的妻子恩里卡特地代兩人為《中國》與中國32年后的“重逢”寫來致辭:“……這個等待很長,但應中國政府邀請而拍攝的《中國》今天能在北京放映一事給了他巨大的滿足,并想借此機會再次向你們表達他的感情。他祝愿這部影片能盡快與全中國的觀眾見面。”

編輯:鄧京荊 肖冠男 來源:《南方周末》