|

|

||||||||

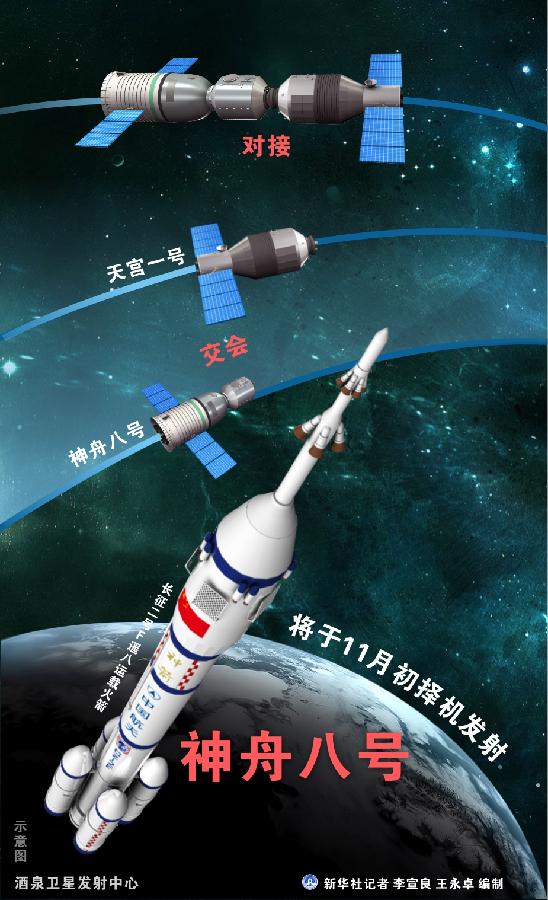

圖表:神舟八號將于11月初擇機(jī)發(fā)射。 新華社記者 王永卓編制

夢圓

“從太空看地球是一種寧靜、深邃和安詳?shù)拿利悾銜瑫r(shí)感到人類的渺小和偉大,比在地球上更眷戀這個(gè)人類的搖籃。”

——(中國)楊利偉

視野網(wǎng)供圖

即將發(fā)射的神舟十號飛船,將承擔(dān)怎樣的技術(shù)測驗(yàn)任務(wù)?

“此次載人交會對接后,除了開展飛船和‘天宮一號’的組合體飛行、自動和手動對接等實(shí)驗(yàn),‘神十’還將進(jìn)行一些繞飛等新實(shí)驗(yàn)。”中國載人航天工程總設(shè)計(jì)師周建平解釋道,所謂“繞飛”就是指飛船可以繞著天宮一號目標(biāo)飛行器進(jìn)行飛行,這也是為將來空間站建設(shè)做準(zhǔn)備,“因?yàn)榭臻g站可能有多個(gè)對接口,飛行器不一定從一個(gè)方向進(jìn)行對接,要繞到另外一個(gè)口上去對接,所以就需要對繞飛功能進(jìn)行進(jìn)一步考核。”

因此,有一點(diǎn)可以肯定的是,如果本次載人交會對接技術(shù)能夠順利完善,中國在2020年建造屬于自己的空間站這一課題上,無疑作出了最為漂亮的解答。

一年一小步,十年一跨越。中國載人航天從發(fā)射神舟一號飛船開始,就一直按照既定目標(biāo)步步前行。每一次邁步,都是那么沉穩(wěn);每一次眺望,都是那么清晰。“我們從1992年開始組織科研隊(duì)伍,來確保載人上天計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。”談起神舟一號飛船,戚發(fā)軔充滿感情,直到今天,他仍會去神舟一號飛船降落的地點(diǎn)去看一看,“神一是起步,神五實(shí)現(xiàn)了載人航天,完成了‘載人飛船往返’這個(gè)第一階段性任務(wù)。”

真正讓戚發(fā)軔欣慰的,是從神六開始的“突破出艙技術(shù)”這一階段。“把人送上去是不夠的,還要讓人在太空中工作,神六就是解決了較長時(shí)間的環(huán)境控制技術(shù)、多人多天的生命保障技術(shù)和長時(shí)間的醫(yī)學(xué)監(jiān)督醫(yī)務(wù)保障技術(shù)。”他接著說道,神八、神九在神六的基礎(chǔ)上,還順利完成了交會對接的任務(wù),這些都給神十打下了良好的基礎(chǔ)。

那么和美國、俄羅斯等航天大國相比,中國的這些技術(shù)是否具有競爭力?至少從目前來看,中國載人航天正在走出自己的發(fā)展道路。“比如神八到神十,每一次都要實(shí)現(xiàn)兩次和天宮一號的對接,這種模式是國外非常羨慕的。”北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院教授焦維新說,這背后都蘊(yùn)含著中國科研人員極大的熱情與努力。

“我們發(fā)現(xiàn),神九在進(jìn)行手動對接時(shí),所消耗的燃料要小于自動對接,這都得益于操作宇航員劉旺的勤奮。”焦維新回憶說,劉旺為了這一個(gè)動作能夠準(zhǔn)確無誤,已在地球上練習(xí)、糾正了1500余次,“操作時(shí)往上抬多少,往下降多少,都有講究,一次細(xì)小的失誤,就會讓飛船消耗更多的燃料。”

科研人員的精神可嘉,而謙虛地借鑒卻是更為有效的方式。有一年,戚發(fā)軔曾問及俄羅斯飛船的總設(shè)計(jì)師是否有遺憾的地方。對方回答說,直徑2.2米的返回艙雖然返航成功率高,但是空間實(shí)在太過狹窄,三個(gè)宇航員在一起非常擁擠,為此俄羅斯研發(fā)出一個(gè)生活艙。戚發(fā)軔頗有啟發(fā),他在此基礎(chǔ)上也提出了全新的改造方案,那就是建造一個(gè)直徑2.5米的軌道艙。“這還不夠,我們一直覺得花了那么多錢把飛船送上天,幾天后就要把軌道艙廢棄掉,實(shí)在太過可惜,所以我們改造了一些地方,讓它們能夠在軌道上繼續(xù)工作兩年,成為空間實(shí)驗(yàn)室。”

有消息稱,以美國為首的16國共同建設(shè)的國際空間站將于2020年壽命到期。與此同時(shí),俄羅斯也不會再有財(cái)力繼續(xù)空間站的維護(hù)。屆時(shí),中國的載人空間站或許會成為浩瀚太空中唯一的那一個(gè)。