四、基礎設施和基礎產業大發展,經濟發展的支撐條件顯著改善

改革開放以來的35年,是我國基礎設施和基礎產業發展取得質的飛躍的35年,是能源、交通、通信等瓶頸制約不斷緩解的35年,也是逐步建立較為完善的基礎設施和基礎產業體系并形成比較優勢的35年。

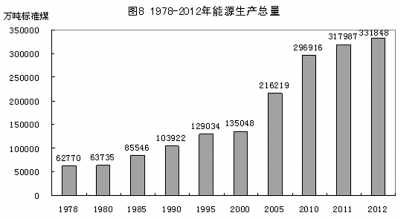

能源生產能力不斷提高。隨著工業化的推進,我國逐漸成為能源消費大國,與此同時,能源生產能力也不斷提升,能源自給率保持較高水平,一定程度上保證了國家經濟安全。2012年,我國能源生產總量達到33.2億噸標準煤,比1978年增長4.3倍,年均增長5.0%。同期,我國能源消費總量年均增長5.6%,與能源生產增速的差距不大,能源總自給率達到90%以上。能源生產結構不斷優化,水電、核電、風電等清潔能源和可再生能源生產量在能源生產總量中的比重由1978年的3.1%提高到2012年的10.3%。

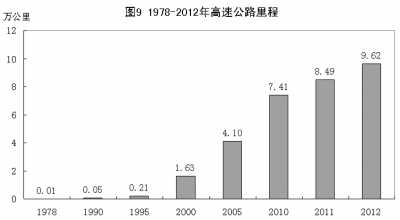

交通運輸設施日益完善。35年來,我國交通網絡不斷完善,運輸能力不斷增強,運輸效率不斷提高,有力地支撐了各項產業的發展。2012年,我國鐵路營業里程達到9.8萬公里,比1978年增長88.8%,居世界第二位;公路里程424萬公里,增長3.8倍;民用航空航線里程328萬公里,增長21.0倍;輸油(氣)管道里程9萬公里,增長9.9倍;沿海主要港口貨物吞吐量66.5億噸,增長32.5倍,連續多年居世界第一。一些現代化交通運輸設施從無到有,增長迅猛。改革開放之初我國尚無高速公路,2012年,我國高速公路里程達到9.62萬公里,位居世界第二。高速鐵路飛速發展,生產出時速高達350公里的動車組,標志著我國鐵路運輸達到國際先進水平,2012年,高鐵運營里程達9356公里,居世界第一位。

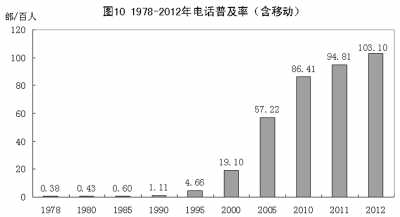

郵電通信業突飛猛進。35年來,我國郵電通信業規模不斷擴大,服務種類不斷豐富,推動我國信息化水平不斷提高。郵政營業網點由1978年的5.0萬處擴張到2012年的9.6萬處,增長92.6%;郵路總長度由1985年的142萬公里提高到586萬公里,增長3.1倍;2012年,全國通郵的行政村比重達到99.1%。固定長途電話交換機容量由1978年的0.2萬路端提高到2012年的1580萬路端,增長8479倍;局用交換機容量由406萬門提高到43749萬門,增長106.8倍。固定電話用戶由192.5萬戶提高到2.8億戶,增長143.5倍;電話普及率由1978年的每百人0.38部提高到2012年的每百人103.10部;移動電話業務從無到有,手機已由上世紀九十年代的奢侈品變為現在的生活必需品,2012年普及率達到每百人82.50部,幾乎達到了所有成年人人手一部的水平。互聯網設施迅猛發展,互聯網普及率由2002年的4.6%迅速提高到2012年的42.1%。