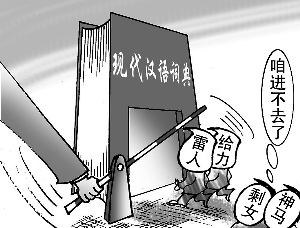

詞典拒收剩女體現人文關懷?

新版的《現代漢語詞典》(第六版)收錄了許多大家經常使用的時髦詞匯,像“給力”、“雷人”、“宅男”、“宅女”等等,其中不少都來自于網絡。然而記者觀察發現,也并不是所有的網絡熱詞都被收進了詞典,如,與“宅男”、“宅女”的使用頻率相類似的“剩男”、“剩女”就被拒收。專家解釋說,“剩男”、“剩女”從某種角度說是不夠尊重人的。(7月15日央視)

反對

收錄新詞該秉筆直書

央視援引專家的觀點解釋說,新版《現代漢語詞典》收詞主要考慮從四個方面來加以考慮:詞語的通用性原則、生命力、價值觀和社會效果。因為考慮了生命力,“被小康”“被代表”中的“被”這個詞被收錄了;而因為考慮了價值觀,“剩男”和“剩女”被拒收。

這實在令人頗感困惑:詞典收詞考慮詞語的通用性原則和生命力是應該的,但價值觀和社會效果的考慮便值得商榷——無論如何,像“剩男”“剩女”等有著廣泛通用性和持久生命力的新詞將之拒收,是不是顯得太過傲慢?

詞典首先是一部工具書,它本身不應該具有社會價值導向意義,它的規范性應該體現在對詞語的規范、科學和嚴謹的解釋上,它收錄詞匯的目的是為了讓人們在學習和工作生活中便于查閱詞匯的意義和內涵,無論某個詞語有著怎樣褒義還是貶義的意義,只要它是客觀存在的詞語,只要它被廣泛通用著,那就該收錄進來,而不應該考慮這個詞會有什么不良的含義。換句話說,詞典收詞不應該考慮是否尊重某個群體,而應該尊重的是詞語使用的現實。這才是詞典收詞所應該秉持的規范性和嚴謹性。

如果認為收錄“剩男”、“剩女”不夠尊重人,那么,此前以及此修訂仍舊保留的那些貶義詞,從某種角度上說也屬于不夠尊重人的,或者社會效果也不夠好,是不是也不該收錄?譬如“女流”這個詞,就含有不尊重女性的意味,為什么還要保留?

事實上,詞典收詞頗有些類似于史家寫史。眾所周知,無論歷史和歷史人物是如何地不堪,只要有影響,史家就該秉筆直書;而詞典收錄新詞更該如此。如果真的想表達或者想區別對某些詞語的價值觀認識和社會效果,那就不妨在解釋的時候略加解釋一下,如第五版的《現代漢語詞典》中就這樣解釋“女流”:婦女(含輕蔑意):~之輩。同樣,為什么不可以同這樣的方式來收錄和解釋“剩男”、“剩女”呢?

李先梓

真正的堅守是先占領

我不否認詞典在告訴人詞意的同時,也負有“導向”責任。而具體到“剩男剩女”來說,其實無所謂歧視和不尊重人。“剩男”“剩女”現在約定俗成的意義就是“大齡的單身男子”“大齡的單身女子”。

說“剩男剩女”有歧視不尊重人的,恐怕是對“剩”的望文生義,就好像是說“剩下”“剩余”那樣無禮。細究起來,這個詞的造成還是有點意思的。“剩”其實是英語“Single”的諧音,而“Single”在英語中就是“單身”的意思。那么,“單身男人”就是“剩男”,“單身女人”就是“剩女”了。而在漢語中,“剩”又有剩下的含義,大齡單身男女尚未婚嫁,就像是那么多同齡人當中剩下的那部分。于是,“Single”與“剩”就合二為一,“剩男剩女”的內涵也就約定俗成開來了。

對于這樣的熱詞拒收,那么,請問,當人們特別是中小學生們在閱讀或閱覽時,如果看到“剩男剩女”這樣的詞,這些青少年該到哪里去獲得其意義呢?央視新聞在報道時,有專家說《現代漢語詞典》是給讀者提供答案的,那么,如果從這里找不到答案,這些急需引導的青少年該怎么辦?

有媒體在報道時稱,拒收“剩男剩女”是“不忘堅守”。我倒是認為,“堅守”首要的是要做到“占領”。而作為提供答案的權威性詞典,首先是要占領這塊陣地,而都把它們拋棄了、拒收了,那就是拱手讓人。連“占領”都沒做到,還談什么“堅守”呢?這樣的所謂“堅守”,其實是“放棄”。

再者,不提倡的東西,或者帶有歧視性的東西,在某些詞語中是的確存在的,而對于歧視性的不尊重人的詞語,應該是逐步廢棄之,而詞典也該承擔重要職責。而要承擔職責,首要的還是要將其整理出來,有的還要給予一定的解釋,在解釋中注明消極性與歧視性,由此引導讀者去認識它,并逐步拋棄它。

無論如何,采取回避的態度是消極的,拒收算不得“堅守”,真正的“堅守”是先“占領”!

孫正龍

贊成

拒錄是因尊重寬容

在理論模型中,高層次的女性和低層次的男性都面臨著擇偶困境,容易成為“剩男剩女”。

然而,在我們的日常生活中,不時會發現理論的局限性。“大連相親哥”徐昌盛8年半時間相親268次,是因為自身條件太差?擁有高等教育背景,在外企工作,形象陽光,怎么說都不可能被“剩下”。反觀相親節目的女嘉賓,也大都工作出色,形象出眾。那么,是哪些原因造就了“剩男剩女”呢?

不論是篤信完美主義的愛情觀,還是“一朝被蛇咬,十年怕井繩”的婚戀陰影,抑或是將婚姻作為向社會流動的階梯的“待價而沽”,在利益多元時代,價值觀念的碰撞在所難免。想剩也好,被剩也罷,社會現象的背后總能讓我們看到一些耐人尋味的東西。伴隨著社會流動的加速以及家庭功能的分化,中國歷來強調的“男大當婚,女大當嫁”的傳統觀念也開啟了破冰之旅,多元化的生活方式都尋找到了屬于自己的生存空間。從這個意義上來說,“剩男剩女”現象是社會進步的一種表象,既說明了人們具有選擇自己生活方式的權利,也反映了社會心態漸趨成熟和包容。

只不過,“剩男剩女”的背后,來自外在的結構性壓力依然存在,個體的焦慮情緒依舊無法衡量。對于一些渴求擺脫“剩男剩女”的人們來說,多一些寬容,少一些苛責;多一份尊重,少一個標簽;多一份同理之心,少一份歧視偏見,這或許是新版《現代漢語詞典》將“剩男剩女”拒之門外的用意所在。

也許有人會說,詞典的要義在于客觀地記錄公眾使用頻率高的詞匯,“剩男剩女”理當收錄。這個問題其實很好回答,《現代漢語詞典》作為規范漢語詞匯使用的工具書,具有一定的社會導向性,“視而不見”也好,“擱置爭議”也好,當“剩男剩女”經歷了時間的洗滌“蓋棺定論”之后,倘若要收錄,也不遲嘛。