習仲勛同志生平

中國共產黨的優秀黨員,偉大的共產主義戰士,杰出的無產階級革命家,我黨、我軍卓越的政治工作領導人,陜甘邊區革命根據地的主要創建者和領導者之一,國務院原副總理,中國共產黨第十一屆中央委員會書記處書記,第十二屆中央政治局委員、書記處書記,第五屆、第七屆全國人民代表大會常務委員會副委員長習仲勛同志,因病醫治無效,于2002年5月24日5時34分在北京逝世,享年89歲。

1947年3月,習仲勛(左三)與彭德懷等在陜北青化砭戰場前線陣地上。

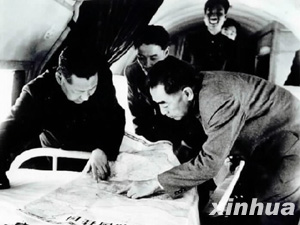

1958年4月,周恩來與習仲勛在河南視察時,在飛機上研究三門峽水庫建設情況。

1985年4月20日,為祝賀《中國建設》總編輯伊斯雷爾·愛潑斯坦同志70壽辰和在華工作半個世紀,宋慶齡基金會、外國專家局等單位在北京人民大會堂舉行招待會,鄧小平、鄧穎超、習仲勛等出席招待會。

1999年9月30日,江澤民、朱镕基、習仲勛在慶祝建國五十周年招待會上。 新華社發

習仲勛同志,1913年10月15日出生于陜西省富平縣一個農民家庭,早年接受革命思想,參加進步學生團體。1926年5月加入中國共產主義青年團。1928年春參加愛國學生運動,遭國民黨當局關押,在獄中轉為中國共產黨黨員。1930年初,受黨組織委派到國民黨西北軍楊虎城部做兵運工作,任中共營委書記。1932年3月,組織發動了“兩當兵變”,任中國工農紅軍陜甘游擊隊第五支隊隊委書記。同年9月,進入渭北革命根據地,任渭北游擊隊第二支隊政治指導員。1933年2月,任共青團三原中心縣委書記,從事武裝斗爭、農民運動和青年工作。同年3月后,與劉志丹等同志創建照金陜甘邊區革命根據地,進行了艱苦卓絕的斗爭。歷任中共陜甘邊區特委委員,軍委書記和共青團特委書記,游擊隊總指揮部政治委員,革命委員會副主席、主席等職務。1934年11月,當選為陜甘邊區蘇維埃政府主席。他參與領導蘇區的游擊戰爭,粉碎了國民黨軍多次圍剿,出生入死,浴血奮戰,在不斷排除內部“左”的和右的思想干擾中,壯大了紅軍武裝,鞏固和發展了革命根據地。他以極大精力領導黨的建設和政權建設,為土地革命戰爭年代紅色政權的鞏固和經濟的發展,做了許多探索性、開創性的工作。1935年春,陜北、陜甘邊兩塊革命根據地在反“圍剿”戰爭中連成一片,合并成立西北革命根據地,習仲勛同志為中共西北工委領導成員,并繼續擔任陜甘邊區蘇維埃政府主席。1935年9月,他和劉志丹等一大批領導干部在錯誤肅反中被王明路線的執行者關押。黨中央和毛澤東同志到達陜北后,他們才得以釋放平反,從而挽救了這塊在全國“碩果僅存”的革命根據地,使之成為黨中央和中央紅軍長征的落腳點和抗日戰爭的出發點。

1936年1月,習仲勛同志任關中特區蘇維埃政府副主席、黨團書記。同年6月,隨紅軍西征,先后任中共曲環工委書記、環縣縣委書記。8月,又受中共中央委派赴關中,守衛陜甘寧邊區南大門,長達6年時間。先后擔任中共關中分委書記、分區專員、分區保安司令部政治委員、中共陜甘寧邊區委員會執委、西北局黨校校長。他組織領導分區軍民同國民黨頑固派進行軍事、政治和經濟斗爭,貫徹執行黨的抗日民族統一戰線政策,贏得了黨和人民群眾的信賴和擁戴。1943年1月,毛澤東同志親筆為他書寫“黨的利益在第一位”題詞,予以表彰。同年2月,他調任中共綏德地委書記兼警備司令部政治委員。他深入農村,調查研究,培養典型,總結經驗,領導大生產運動,增強了當地的經濟實力,為鞏固和發展“三三制”政權做出了很大成績。在整風審干和“搶救運動”中,抵制和糾正“左”的偏向,保護了干部和群眾。1945年6月,在黨的第七次全國代表大會上當選為候補中央委員,同年8月,任中共中央組織部副部長,其間,曾擔任爺臺山自衛反擊戰臨時指揮部政治委員,領導了著名的爺臺山自衛反擊戰,取得了反頑斗爭的重大勝利。