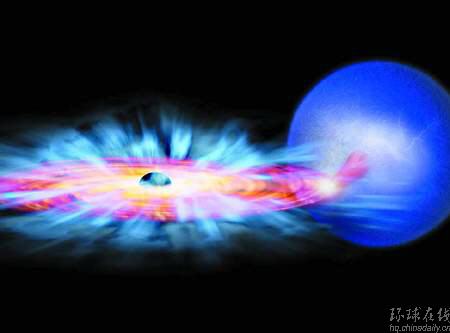

“吞”:黑洞周圍形成“加速圈”,吸取周圍氣體、光線等。(模擬圖)

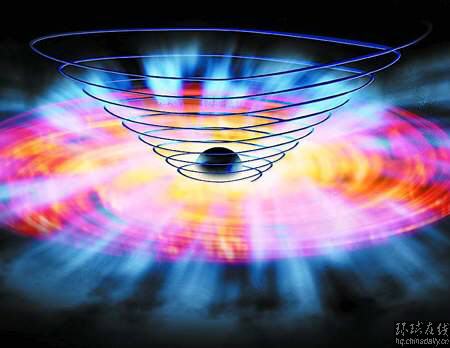

“吐”:黑洞外盤旋的磁場攪動加速圈,形成480公里/秒的超強風,從而釋放出能量。(模擬圖)

環球在線消息:一直以來科學家們都知道,宇宙黑洞是靠狂吞周圍星體的氣體、光線來不斷膨脹。但關鍵問題是這個“怪物”的胃口就算再大,這樣一直無休止地“大吃大喝”,它是怎么辦到的?近日,美國航空航天局(NASA)的一個由科學家約翰·米勒牽頭的小組首次為這個疑問找到答案:那就是“吞”下去的,最終必然會“吐”出來。只有這樣宇宙才可能保持平衡。

平衡依靠“水車”原理

黑洞靠強大的引力不斷吸收周圍星體氣體。在此過程中,氣體開始脫離原本的運行方向并向黑洞偏離,由此形成“角動量”(描述物體繞軸運動的物理量,編者注),也就是說黑洞可以由此源源不斷地吸收能量。被改變方向的氣體使黑洞周圍逐漸形成一個個越來越大、被稱作“加速區”的圓環。在“加速區”里,大量熾熱氣體繞著黑洞旋轉。

隨著氣體越吸越多,黑洞必須分流已有的角動量,以便為持續涌進的能量提供空間。打個比方說,就像一個巨大的水車,為了保持旋轉,它必須在裝入水的同時釋放出等量的水。黑洞也是如此,它必須在吸收角動量的同時釋放出同等的能量。

兩種方式助黑洞釋放

分子之間相互碰撞的巨大摩擦力是黑洞釋放角動量的方法。不過有天文物理學家懷疑這并不是唯一的釋放途徑。解答這個疑問正是引起米勒及小組成員約翰·雷蒙德、丹尼·史蒂夫斯的興趣所在。

他們認為,除了摩擦力外,磁場風也能幫助黑洞釋放能量。旋轉的磁場風在“加速區”中可達到每秒480公里的高速度,部分角動量因此被它“驅趕”回宇宙空間。最終,研究小組認為,分子摩擦和磁場風使吸入黑洞的能量和被釋放的能量得以平衡,將氣體吸入黑洞,并照亮整個夜空。

為了證明他們的理論,米勒和同事用電腦模擬了磁場風,再通過CHANDRAX射線望遠鏡觀測銀河系黑洞風,并比較兩者的特性。最終,CHANDRA發回的數據顯示,黑洞風的運行方式與電腦模擬的磁場風完全相同。這個結果讓米勒等人非常興奮,不過米勒仍然冷靜地表示,證明磁場風的存在仍只是他們探索黑洞成長原因過程中邁出的第一步。(艾丹)難倒霍金的黑洞

1975年,英國著名物理學家史蒂芬·霍金提出“黑洞悖論”,聲稱黑洞形成后,開始向外輻射能量,最終將因為質量喪失殆盡而消失。一旦黑洞消失,吸入黑洞中的信息也就喪失了。這個理論讓霍金一炮成名。然而在2004年7月,霍金推翻了29年前自己的理論。他表示,黑洞不會將進入其邊界的物體的信息淹沒,反而會將這些信息“撕碎”后釋放出去。

來源:信息時報