1957年10月4日,蘇聯向宇宙空間發射了世界上第一顆重84千克的人造地球衛星,從衛星上發往地球的無線電信號,送到了每個國家無線電收聽者耳中。當晚,美國五角大樓里燈火通明,政界、軍界要員一邊看著美國戰略防御能力布置圖,一邊在低聲討論著什么。經過討論,他們認為,蘇聯第一顆人造地球衛星發射成功表明,蘇聯已擁有或即將擁有足夠大功率的導彈發動機和足夠精確的導彈飛行制導系統,美國幾乎所有的城市都將成為蘇聯未來核武器的打擊對象。為此,美國政府和軍界領導人感到應立即建立起本國的戰略核打擊力量。討論期間,他們想起了已在研制中的“北極星”導彈計劃和第一艘“北極星”導彈潛艇的研制工作,并決定將第一艘導彈核潛艇的研制時間由5年縮短為2年。當然,美國人并沒有將這一緊迫感放在表面上,美國總統艾森豪威爾在記者招待會上仍然說出了這樣一句與他內心活動不一致的話:“這個衛星沒有什么軍事意義!”

為了盡早建造出與蘇聯抗衡的導彈核潛艇,核潛艇的研制者們提出利用正在船臺上建造的“鰹魚”級“蝎子”號潛艇進行改裝的設想,這一設想得到了批準。“鰹魚”級潛艇全長77米,艇殼直徑9.7米。盡管其容積比常規潛艇大,但布置“北極星”導彈發射裝置仍很困難,為此,研制人員決定從指揮臺圍殼尾切面將 “蝎子”號艇體分成兩段,在兩段之間加接一段長為39.6米、直徑與原來相同的圓柱形耐壓殼體。其中大約長12米—14米用來布置導彈發射指揮儀及其輔助導航設備,23米用來布置兩排共16枚導彈垂直發射裝置,其余3米—4米用來布置發射裝置的輔助設備。建成后整個艇長達116.6米,命名為“喬治·華盛頓”號,它就是人類史上的第一艘彈道導彈核潛艇。

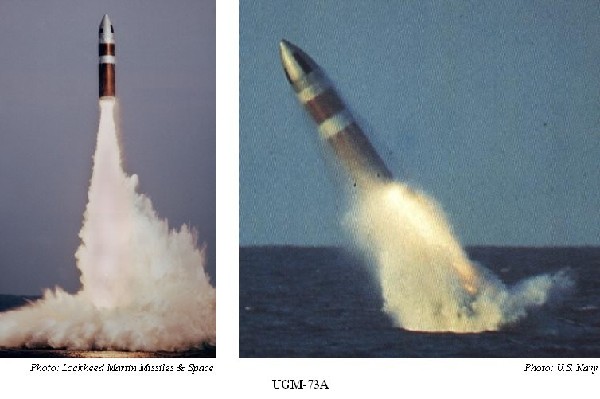

彈道導彈核潛艇的出現,不但是潛艇發展史上的又一突破,也是戰略核力量的又一次轉移。在各種偵察手段十分先進的今天,陸基洲際導彈發射井很容易被敵方發現,彈道導彈核潛艇則以其高度的隱蔽性和機動性成為一個難以捉摸的水下導彈發射場。1959年“喬治·華盛頓”號建成后,美國一連建造了5艘性能相近的同型艇。1960年7月20日,“喬治·華盛頓號”核潛艇駛向海上靶場,進行“北極星”導彈水下發射試驗。結果“北極星”導彈不負眾望,第一發就命中1800公里處的預定目標。同年“北極星A-1”式導彈隨同美國海軍第一支彈道導彈艦隊成軍。緊接著,美國又研制成功了“艾倫”級彈道導彈核潛艇。1961年8月服役的“伊桑·艾倫”號是美國建造的第一艘專門用來攜帶“北極星A—1”導彈的潛艇,水下排水量7900噸,艇長125米,水下最高速度30節,艏部裝有6具魚雷發射管,導彈艙攜帶16枚“北極星A—1”導彈。“伊桑·艾倫”號和這個艦級的其他潛艇后來都被改裝以攜帶體積和射程都有所增加的“北極星”導彈。

“海神C—3”導彈是美國用來取代“北極星”系列導彈的第二代中程潛射彈道導彈,研制費用40億美元。它是一種固體燃料的兩級導彈,射程與“北極星A—3”導彈相同,但采用“MIRV”型分導式多彈頭(一個母彈頭內有14個子彈頭,其中4個子彈頭裝有誘餌和干擾機,干擾機發生強大功率的干擾信號,使探測防御雷達無法發現其它子彈頭)并能同時攻擊多個目標,因此比“北極星”具有更強的破壞威力和穿越敵力陸基導彈防御區的能力。1970年,“海神”導彈試射成功;1971年3月31日這型導彈被正式部署在“詹姆斯·麥德遜”號潛艇上。該型導彈共計生產了619枚,1979年起退役,被更先進的“三叉戟Ⅰ”型導彈所取代。

(來源:)