“我們用無私和無畏戰(zhàn)勝了那場災難”

大事:2003年4月13日國務院召開全國非典型肺炎防治工作會議。4月14日,胡錦濤總書記到廣東省疾病預防控制中心考察,深入了解防治非典型肺炎的情況……

2003年8月16日上午,中國內地最后一批非典合并癥患者結束了在北京地壇醫(yī)院的治療,康復出院回歸社會。同日,北京地壇醫(yī)院恢復了正常門診、病房工作。上午9點30分,地壇醫(yī)院舉行了“告別非典,走向明天”歡送最后一批非典合并癥患者的出院儀式。6月24日,世界衛(wèi)生組織宣布北京“雙解除”后,北京地壇醫(yī)院成為全市唯一保留的非典定點醫(yī)院。有20多位患有合并癥的病人陸續(xù)轉入地壇醫(yī)院。經過醫(yī)護人員的精心治療,已全部康復出院。中新社資料圖趙晶 攝

談起4年前那場突如其來的災難,易金泉的聲音有些顫動:“我們用無私和無畏戰(zhàn)勝了那場災難。”那時他還是廣東外語外貿大學一名大三的學生。寒假剛過返回校園,整個城市被一種奇怪肺炎的疑云籠罩著。

作為一名學生干部,易金泉密切關注著非典疫情。他每天看新聞,印象最深的是電視上白衣天使們忘我的身影。那些為救治病人而犧牲的鄧練賢、葉欣、范信德等,這些名字他一直記得,還記得曾為他們感動得掉過眼淚。

2003年3月的廣州,是非典肆虐最猖狂的日子。他所在學院也出現(xiàn)有發(fā)燒的同學,陪同發(fā)燒學生去就診成為他的常事。

4月10日至15日,中共中央總書記胡錦濤來廣東考察;同月30日,國務院總理溫家寶也來到廣東。易金泉和他的校友們對電視上那個經典畫面至今依然記憶猶新:胡錦濤總書記“為一些群眾的身體健康和生命安全受到嚴重威脅而感到揪心”的感人話語和向醫(yī)務工作人員的深情鞠躬;溫家寶總理走上街頭,和群眾親切握手。兩位國家領導人甚至都沒有戴口罩。

易金泉說,那時整個廣東就像被賦予了某種特別的精神,此前人們對非典的恐懼開始消失。人們和平日一樣上班下班,生產工作學習秩序開始恢復正常。

非典期間,溫家寶總理視察廣東時,廣東省委書記張德江曾告訴總理:“這段時間僅廣州地區(qū)就有200多名抗擊非典一線醫(yī)護人員申請入黨,其中30人被批準火線入黨。”

易金泉所在的大學也掀起了入黨高潮,他本人當時也是一名入黨積極分子。他還記得,那一年,廣外開始把學生黨支部建在班上。為了有機會照顧發(fā)燒的同學,很多人遞交了入黨申請書,甚至有的班級一下就交來10多份申請。(記者鄭天虹報道)

家庭檔案看變化

大事:2003年8月3日溫家寶總理主持召開振興東北老工業(yè)基地座談會。2007年8月7日,國務院發(fā)出《關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》……

上圖:二十世紀五十年代沈陽市鐵西區(qū)工人新村一角(資料照片)。下圖:沈陽鐵西新區(qū)(2007年6月8日攝)。從誕生了數(shù)百個新中國第一、以裝備制造業(yè)名聞天下的鐵西工業(yè)區(qū),到近3000戶工業(yè)企業(yè)停產、半停產,13萬職工下崗失業(yè)的困難地區(qū),再到如今的新型裝備制造業(yè)基地、現(xiàn)代商貿生活服務區(qū),沈陽鐵西區(qū)走出了一條依靠市場經濟重振雄風的發(fā)展之路。6月9日,國家發(fā)改委、國務院振興東北辦命名沈陽市鐵西新區(qū)為老工業(yè)基地調整改造暨裝備制造業(yè)發(fā)展示范區(qū)正式揭牌,從而使鐵西成為我國首個老工業(yè)基地調整改造“示范區(qū)”。鐵西工業(yè)區(qū)的重新崛起,宣告國務院實施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略已取得階段性成果。新華社記者 任勇 攝

走進沈陽市鐵西區(qū)的孟憲成大爺家,客廳里兩個小書柜格外引人注目。里面分上下兩層整齊地擺放著40多本檔案,每本都在封面標著分類。

孟大爺有記錄的習慣,他在自己的家中設立了家庭檔案,把幾十年來家里的生活變化都寫進了檔案里。

沈陽的鐵西區(qū)是中國早期民族工業(yè)發(fā)祥地之一,1905年就有了工業(yè)企業(yè)。新中國成立后,尤其是經過“一五”“二五”時期的建設,鐵西成了國內最大的工業(yè)聚集區(qū),當時沈陽市99家大中型國有企業(yè)中有90家在這里落戶。1968年,在沈陽高壓開關廠工作的孟大爺結婚后,有了自己的房子,不過只是一處低矮陰暗的平房,孟大爺在這房子里一住就是18年。

1986年,國務院批準對鐵西區(qū)實行總體改造,并作為全國唯一的區(qū)域性改造試點工程列入國家計劃。2年后,孟大爺動遷住進了樓房。我們從大爺家檔案中的照片看到,那幢樓房明顯帶有二十年前建筑的特點,仍有些簡陋。

鐵西區(qū)的發(fā)展經歷了曲折。盡管已經開始實施改造,但在向市場經濟的轉軌過程中,它仍難以迅速擺脫其發(fā)展功能單一的制約,最嚴重時這里曾出現(xiàn)90%以上企業(yè)處于停產半停產、13萬產業(yè)工人下崗失業(yè)的狀況。

2003年國家振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略出臺,使沈陽踏上了振興發(fā)展之路。鐵西區(qū)適時重新調整了發(fā)展規(guī)劃,圍繞建設中國先進裝備制造業(yè)中心的目標進行改造與發(fā)展:183戶大中型企業(yè)開始從老城區(qū)陸續(xù)撤離,搬遷到其西部的沈陽經濟開發(fā)區(qū)和細河經濟區(qū)進行重新整合,一大批近乎“休克”的企業(yè)成功實現(xiàn)了體制轉換、產業(yè)升級、結構優(yōu)化。鐵西老工業(yè)基地由此思路一轉天地寬。

搬遷改造后,鐵西區(qū)工業(yè)產值年均增長30%以上,稅收是搬遷前的2.6倍。2007年6月,國家發(fā)展改革委和國務院振興東北辦授予沈陽市“鐵西區(qū)老工業(yè)基地調整改造暨裝備制造業(yè)發(fā)展示范區(qū)”稱號。

現(xiàn)在,用“日新月異”形容鐵西區(qū)的變化一點也不為過:過去煙囪林立、濃煙滾滾的老工業(yè)區(qū),現(xiàn)在已被一條條寬闊的道路,一塊塊整潔的綠地、一個個新型的住宅小區(qū)所取代,全區(qū)的綠化覆蓋率已達到了37.5%。

孟大爺?shù)纳铍S著鐵西的改造與建設也越來越好了。現(xiàn)在,孟大爺住在一幢高層住宅的16層,每逢家里來了客人,孟大爺都要興致勃勃地介紹自己的新家:“92平方米的房子,光客廳就有25平方米呢。”

如今,65歲的孟大爺退休在家了,可每天整理家庭檔案還是他的大事。孟大爺說:“國家發(fā)展了,咱老百姓的生活越來越好了,看著這些檔案,也是一種樂趣。”(記者于新超報道)

“好消息接二連三,農民日子越過越舒坦”

大事:2003年1月7日至8日中央農村工作會議舉行。胡錦濤總書記在會上指出:必須統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展,把解決好農業(yè)、農村和農民問題作為全黨工作的重中之重,放在更加突出的位置。2003年3月27日,國務院發(fā)出《關于全面推進農村稅費改革試點工作的意見》……

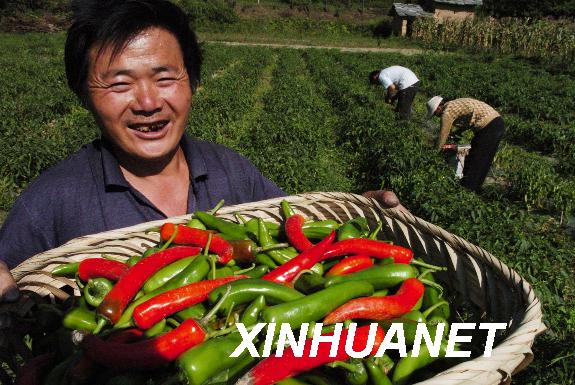

資料圖片:9月19日,貴州龍里縣雞場村菜農陳德華在政府幫扶下種植的菜田內收獲辣椒。得益于中央和地方的各種支農惠農政策及農民致富觀念的轉變,2007年上半年貴州省農民現(xiàn)金收入增長迅速,人均收入達到1045元,實際增長13.8%,同比增長6.6個百分點,創(chuàng)近年來的新高。新華社記者楊俊江 攝

正在鎮(zhèn)上參加技能培訓的農村婦女溫連蘭說起現(xiàn)在的日子,滿足感溢出嘴角。她說:“這幾年,有關農民的好消息接二連三,農民日子越過越舒坦。”

山東濟陽縣垛石鎮(zhèn)43歲的農民溫連蘭從小沒有離開過農村,全家六口人,夫妻倆加上兩位老人,大女兒上職業(yè)學校,兒子上小學。她說,先是免了農業(yè)稅,再是種地還能拿到各種補貼,這在以前連想都不敢想。她掰著手指頭對記者說,現(xiàn)在可以拿到的補貼有:柴油補助、化肥補助、農機補助、良種補助等好幾種,一畝地能補100多元,一年補兩次,都直接打到存折上。

溫連蘭說:“這幾年,我們農民最大的感受是,致富的門路廣了,只要勤勞肯干,政策是越來越有利于農民!”

張江是河北省唐山遷安市的一位普通農民,日前在唐山市一所醫(yī)院檢查時,醫(yī)生告訴他,他的妻子得了動脈夾層瘤,治好這個病至少需要10萬元。張江向左鄰右舍、親戚朋友籌集了12萬元,把妻子的病治好了。其后,張江面臨著巨大的還債困難。然而,令張江驚喜的是,因為參加了新型農村合作醫(yī)療,當?shù)亟o他們報銷了1.5萬元的醫(yī)藥費,唐山市又給了他們9000元大病救助款。“說句土話,這些錢真的很解渴,它解了我們的燃眉之急。”張江說。

張江是新型農村合作醫(yī)療千萬個受益者之一。據(jù)了解,河北省自2003年開始新型農村合作醫(yī)療制度試點,隨后逐步擴大試點范圍。這項制度受到農民群眾的普遍歡迎。

談起黨的富民政策,山西省渾源縣裴村鄉(xiāng)千哨移民新村農民李日榮也不勝感嘆。51歲的李日榮2003年以前住在裴村鄉(xiāng)一個名叫千哨村的偏遠山村。他說:“當時的環(huán)境太破了。沒有通往山外的路,住的是用木頭搭的小平房,家里沒有電,村里沒有學校。孩子上學費勁,老人得病不能醫(yī),小病扛成大病,大病扛不住就沒救了。”

2003年當?shù)卣畬嵤┩烁€林生態(tài)移民工程,在山外20公里的平川地建起了移民新村。李日榮和3000多名鄉(xiāng)親就這樣搬出了他們祖輩居住的小山村。他說:“剛開始村民們還不情愿,但住上半年后,就沒有一個人愿意回去了。”

讓村民們轉變思想的是新村便捷的生活。李日榮說:“村里路面鋪上了水泥、地下挖建了下水道、每家通上了自來水,我們去了鋪席燒鍋就能生活。村里還建起了小學,孩子可以就近免費入學。看病有了合作醫(yī)療,村里還建了敬老院……”。

李日榮說:“現(xiàn)在鄉(xiāng)親們生活都好了,人均年收入能達到3000多元,是原來的五倍。我家現(xiàn)在每年收入也有2萬元左右。”

李日榮說:“近幾年國家對農民很重視,出臺了那么多好政策,農民確實得到了實惠,生活發(fā)生了巨大變化。”(記者張曉晶、晏國政、李俊義報道)

國事連著家事。一樁樁、一件件,當我們回首黨的十六大以來的光輝歷程,人們不禁感嘆:以前做夢也想不到的事情都實現(xiàn)了!

(新華網北京10月13日電)