|

城市蝶變 為亞運更為民生

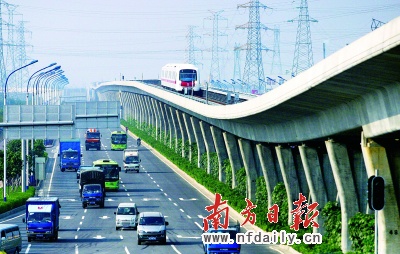

2010-11-04 14:51:10 來源:南方日報  地鐵四號線將主城區、大學城、亞運城串聯起來,成為廣州城區擴展的一條動脈。嚴明 攝 美麗就是生產力。 一座城市的美麗更是生產力。 記憶中又黑又臭的東濠涌、石井河,如今柳綠岸美、水清魚躍;走在大街小巷,舉目四望,樓臺參差,面貌一新……不知不覺中,廣州人已開始享受“亞運紅利”。 在政府的文件和報告里,這是一項被稱為“迎亞運人居環境整治”的大工程,老百姓則更喜歡稱之為“扮靚工程”。而廣州“扮靚”的底氣,來源于歷時12年的“大變”完美收官。 起 城建破題補發展“短板” 廣州的“大變”絕不僅僅浮現于城市面貌,更嵌入深層次的城市管理、政府服務和市民行為的內在機理。 當年廣州之所以顯得“亂糟糟”,從某種程度上說,是因為上個世紀在城市建設上的兩次“迷失”。 上世紀80年代,廣州提出“學福州”,采用“見縫插針,簡化手續,小面積出讓土地”的辦法。上世紀90年代中期,廣州開始學香港的高密度、高容積率。前者不僅導致老城區大量沒有章法的建筑成片出現,還嚴重破壞了舊城的歷史風貌。后者則導致缺乏規劃的城中村、集資房大量出現。 在發展危機感的自醒中,廣東省委省政府、廣州市委市政府,推出《廣州城市總體戰略規劃(2000—2010)》,確定了“北優、南拓、東進、西聯”的空間發展戰略和“山、城、田、海”的“山水城市”生態格局。 自此,廣州空間布局得以合理重構,產業龍骨得以在老城四周舒展。其間,廣州經濟總量連續六年實現“每年都躍上一個新的千億元臺階”。 廣州“城變”系統工程由此破題。 廣州人終于在城市建設上找到感覺,找回自信。 承 “迎亞”與“大變”緊密結合 廣州“城變”系統工程,從“小變”、“中變”到“大變”,既保持著政策延續性和連貫性,又與時俱進,結合實際不斷完善和細化。 2010年,廣州亞運籌辦陸續到位的過程中,也逐項兌現了“大變”的承諾。以水、空氣、交通和人居環境為重點的城市環境綜合整治,還包括建筑立面整飾、園林綠化美化、道路升級改造等910項大小工程給廣州“上妝”;清拆違章建筑、“拆墻透綠”、改造小區道路……1512個老城區社區進行了全面綜合整治。 站在廣州新電視塔上,從600米高空俯瞰“新廣州”:即將舉行亞運會開閉幕式的海心沙廣場、廣州大劇院、廣東省博物館新館、廣州國際金融中心等建筑已成為廣州最令人心醉的新景觀。新與舊、古老與現代、時尚與傳統,就是如此和諧地共處在廣州的新名片———珠江新城。

|