|

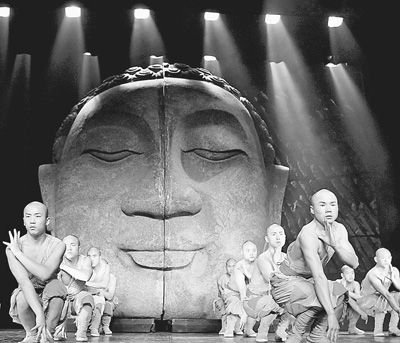

2009年2月19日,澳大利亞悉尼,中國鄭州歌舞劇院大型原創舞劇《風中少林》在國家劇場演出。人民圖片

江憶恩(美國哈佛大學教授):認識話語權就不能回避軟實力概念。話語權是一個國家軟實力的重要方面,但軟實力概念本身的理論化程度有待提高。約瑟夫·奈(因最早提出“軟實力”概念而聞名)是我在哈佛的同事,他尚未對軟實力這一概念背后的理論化內容有過深層次的挖掘。比如,如果一個國家從另一個國家引進快餐文化或者其他一些文化產品,那么這是否對該國對另外一國的態度會產生影響?亦即什么樣的理論可以將麥當勞和中國的外交政策聯系起來。我能想象出的模式也許是,一國之中熟識另一國文化的民眾或許會對該國產生某種喜好或者認同感;但這只是我的一種想象,缺乏理論化注腳。其次,我認為在探討軟實力時,我們并沒有采用固定樣本追蹤法來跟蹤同一批人,來研究在公共外交行為或軟實力的實施逐步消退后,是否還會對他們的看法產生影響。相關研究是非常匱乏的。在我看來,軟實力的概念更多具有“新瓶裝舊酒”色彩。所謂“舊酒”就是以前我們說的外交影響力。

軟實力是否具有非脅迫性?約瑟夫·奈認為,軟實力和硬實力的區別在于軟實力沒有脅迫性。但事實上我們發現軟實力本身具有不少脅迫性特征。當然,這種脅迫可能也是軟性的,比如它會讓你覺得做某事很羞恥,而如果沒有對方國家軟實力的影響,你不會產生這種羞恥感。還有一些學者從其他角度對軟實力的概念進行批判,比如所謂的代表性權力。擁有軟實力就意味著獲取了話語權,而這種話語權使得其他的表述和看法失去了合法性。從這一角度來說,軟實力就具有了脅迫性。此外,話語權還意味著對議題的設置,這種權力具有排他性,因此也具有脅迫性。

|