“低出生、低死亡、低增長”:老齡化社會加速形成

中國人口轉變具有明顯的階段性變化。在新中國成立初期,隨著國民經濟恢復和發展,人口出現了快速增長,出生率保持在30‰以上。加之醫療衛生條件改善使得各種急性傳染病很快得到控制,死亡率從1949年的20‰下降到1957年的10.8‰,人口增長出現了第一次增長高峰。

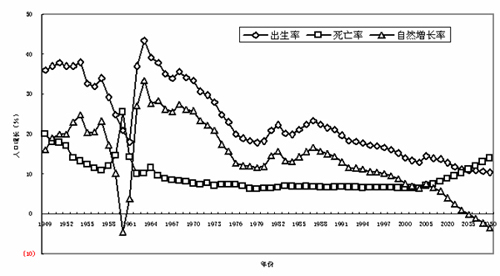

1958~1961年是中國人口發展非正常時期。由于方針政策失誤加上自然災害,人口再生產的自然演變過程被中斷,死亡率異常上升,1960年達到25.43‰,出現了人口負增長。此后,隨著計劃生育政策逐步推開,在死亡率保持低水平的情況下,出生率大幅度下降,人口自然增長率由70年代初的20‰以上下降到1998年的10‰以下(圖2)。

圖2

到上世紀90年代末,中國人口基本從“高出生、高死亡、低增長”轉向“低出生、低死亡、低增長”。預測表明,中國人口數量將在2030年前后達到高峰,此后,人口總量逐步下降,由低水平增長階段過渡到負增長階段。

持續走低的生育率加劇了中國人口結構的老化,人口老齡化的速度將進一步加快。在人口生育率下降和預期壽命延長的情況下,人口低增長最終會帶來勞動力供給的低增長。中國經濟的快速發展不斷創造出新的勞動力需求。伴隨著勞動年齡人口從相對比重下降到絕對數量下降,勞動力供給和需求之間的缺口必然帶來工資率上升,從而誘發產業結構和就業結構的調整問題,對中國能否實現可持續發展構成挑戰。

銀發浪潮來襲:繼續“競次”還是走向“競優”

來自國家統計局的統計數據顯示,2000~2006年,農村勞動力遷移數量占鄉村勞動力總量的比例從16.0%上升到27.5%。2005年,可供轉移的農業勞動力總量約為4357萬人,剩余規模和比例遠不像人們認為的那么大。同時,40歲以上的農業勞動力數量占1/3以上,再加上女性勞動力的比例高,遷移的概率相對較低,農業中可供轉移的人口數量就更少了。

目前,我國勞動力市場進入了轉折時期,勞動力不會像過去那樣無限供給,企業擴展招聘新的勞動力,就需要通過改善勞動保護和相應的工資調整,才能解決其用工需要。中國經濟結構正在經歷的調整和升級,意味著需要更加關注勞動者素質、創新與科技進步等因素,以提高本國的國際競爭力,也就是講經濟發展方式要從過去依靠勞動密集型產業血拼“競次”(race to the bottom)階段轉向“競優”(race to the top)階段。

從中國經濟發展受到的制約因素來看,人均自然資源缺乏對中國經濟的影響日益突出,主要表現在能源、礦產等供給對經濟高速發展的支撐能力不斷減弱。在這種情況下,增長本身就會誘發形成轉變發展方式的內在要求。換句話說,中國未來經濟發展需要從依靠投入擴展轉向依靠勞動生產率提高。

加速人力資本積累的重要性不言而喻。假使在相應技術可獲得的情況下,如果沒有通過教育、培訓、衛生保健來提高勞動者的技能和素質,產業結構調整和升級也就無法完成。在工資高速增長帶來勞動力成本迅速上升的情況下,如果中國原有的勞動力成本優勢喪失,而新的人力資本優勢又沒有形成,這樣就會陷入“未富先老”的窘境。