|

太原最牛樓里守望者:36戶居民15年"被壓"橋下(圖)

2011-04-06 09:49:55 來源:中國經濟周刊

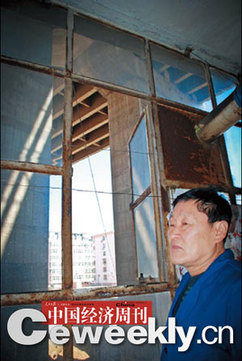

居民史玉忠打開充滿銹蝕的窗戶,外邊就是橋墩,大橋帶來的煩惱令他很無奈。

這座“牛樓”被壓橋下15年,遠處的高樓已拔地而起。 36戶居民的15年 “采光、噪音、安全”, 36戶居民為這三個實實在在的名詞糾結了15年。 3月25日,記者再次來到洋灰橋4號樓。暖洋洋的陽光被楊家峪大橋一分為二,灑滿東西兩側的學校、空地,蜷縮在橋下的4號樓顯得格外冰冷;飛速駛過的車輛發出沉悶的輪胎碾壓聲和刺耳的喇叭聲;橋下西側凸凹不平的空地上,小販擺起了水果、鍋碗瓢盆等生活用品,幾位老人在旁邊圍觀。 “一個老太太兩年前被橋上飛下的石頭打斷了腿,高速部門賠了一萬多!”一位圍觀的住戶告訴記者,“我們也知道下面有危險,但總得出來曬曬太陽。” 在2單元3層,住戶是一名年近八旬的王姓老太太。記者到訪時,碰巧見到老太太的兒子,他向記者訴苦:“我早不在這里住了!危險不說,一年到頭見不上個光,沒個干凈!” 從1979年住進4號樓,趙春梅和大部分居民一樣,都在這里恬靜地生活了許多年,而這份恬靜伴隨著1996年高速的通車戛然而止。 “剛開始時跑的小車多,噪音還不至于太嚇人,后來大型貨車越來越多,路面逐漸破損,那個噪音就有些恐怖。”趙春梅形容。 趙春梅還記得四五年前的一次“維權”經歷,“當時高速公路半幅施工,也是噪音太大,晚上全體居民都睡不著,就把楊家峪高速收費站給堵了。” 她說,高速部門很重視,怕影響通行,及時做了處理。 雖然日復一日的噪音對于居民而言盡管難以忍受,但并不會危及到人身安全,不過,橋下生活的煩惱并不是如此的輕描淡寫。 2009年夏天,居民李春香在橋下穿行時突遭橫禍——維修大橋的瀝青從橋面排水管道下泄,正好把她和另一人澆了個透,最后施工單位以每人3000元的賠償了事。直到如今,李春香仍心有余悸。 一到冬天,樓里的居民更為煩惱。碰上下雪,高速路面撒上融雪劑,或白或黑的污水就會順著管道排出,在風的作用下,噴濺到窗戶與玻璃上,很難清洗。如果碰到排水管道結起冰掛,許多老人甚至不敢出門。 楊家峪附近有一個火葬場,按照當地靈車過橋撒紙錢的風俗, 4號樓經常會出現窗外紙錢漫天飛的驚怵場面,居民白師傅還曾在深夜“收到”一個碩大的花圈。如今,這里的居民早已對此見多不怪了。 “我們沒錢,但不缺紙錢!” 趙春梅對記者苦笑。

|

專題

|

各地新聞

|

點擊排行

|

視覺

|