|

追憶百年清華園的臉孔:以學習西學起家以中國氣概立足

2011-04-21 08:54:20 來源:中國新聞周刊

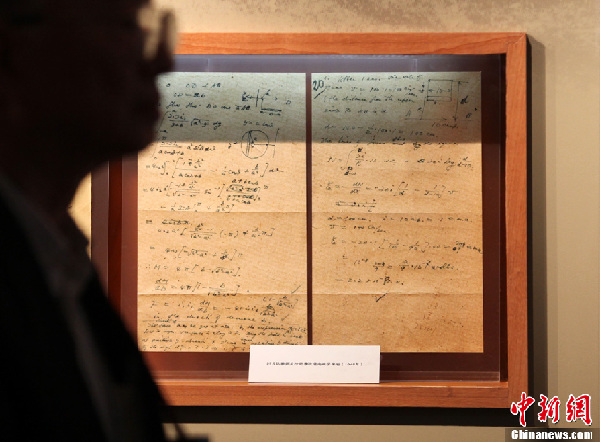

4月15日,一位老校友在北京參觀清華大學校史展。畫面中展出的是在1945年葉企孫教授批改的李政道電磁學考卷。當日,清華大學百年校慶校史展開幕。本月24日清華大學將迎來百年校慶。中新社發(fā)蘇丹 攝 因人施教,重質不重量 葉企孫時常說,學習好不一定是一個好的科學家,關鍵在于是不是具有創(chuàng)造性。他并不主張學生多做習題,尤其是難題怪題;對于程度較好的學生,他會免去一般性課程。他還強調,需根據每個學生的不同特點以不同的方式培養(yǎng),因人施教。 每當考試時,葉企孫不喜歡使用統一的試卷,而是因人而異地出不同的題讓學生作答。在一次統計物理考試中,葉企孫給王大珩出了一道與眾不同的考題:他交給王大珩一本德文的統計物理專著,讓王大珩看完專著后寫出自己的見解。德文本就生疏的王大珩一時難以理解。數年之后,他方才領悟,當時世界光學研究的中心在德國。恩師的用意即是在此,對他日后開展光學研究具有重要意義。 李政道在走向國際級大師的成功道路上,同樣離不開葉企孫的啟發(fā)與提攜。 抗日爆發(fā)后,清華遷至昆明,與北大、南開大學一道合并成立西南聯大。轉學到這里的李政道開始去上葉企孫教授的電磁學課。盡管葉老師的課上得很好,但所講內容李政道已經熟知。為了不浪費時間,他開始在葉企孫的課上翻看借來的電磁學高級教程。 從此,葉企孫發(fā)現班上有個學生總是低頭看書,不聽他講課。可到了提問環(huán)節(jié),該學生又總是對答如流。于是,葉企孫開始留意這個表現異常的學生。 終于有一天,師生間有了以下這段對話: “你能看懂這本教材嗎?” “能,快看完了。”李政道緊張地說。 “既然都能看懂這本書,還來聽我的課不是浪費時間嗎?” 李政道不敢回答。 看著低頭不語的李政道,葉企孫笑著說:“以后再有我的課,你可以不來聽了,我批準你免課。但實驗你必須做,絕對不許缺課。” 在之后的一次電磁學考試中,李政道信心十足交卷后,原以為至少得95分以上,卻只得了83分。葉企孫告訴李政道,“你的理論成績幾乎得了滿分,但實驗成績拖了總分的后腿。如果實驗不行,理論分數永遠不可能得滿分。” 李政道心服口服,從此更加腳踏實地以理論結合實踐潛心學習。 1946年春節(jié)過后,政府選派數理化三方面的優(yōu)秀研究生去美國深造,葉企孫于是推薦了李政道。那時,正在就讀大學二年級的李政道只有19歲。破格推薦如此年少之人赴美,一時引起各方爭議,成為西南聯大的頭條新聞。 但事實證明,葉企孫的慧眼成就了一個物理學的大師。僅僅11年之后,李政道和師兄楊振寧一道便在美國獲得了諾貝爾物理學獎。

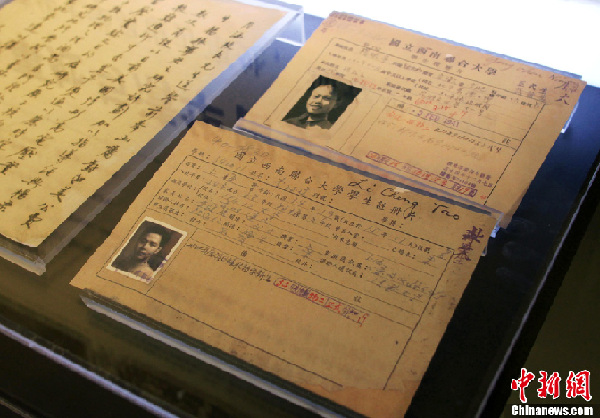

4月15日,北京清華大學百年校慶校史展開幕。圖為展覽中展出的西南聯大時期楊振寧(圖上)和李政道(圖下)的學生注冊卡片。清華大學的前身西南聯大培養(yǎng)了一大批杰出人才,包括楊振寧和李政道2為諾貝爾獎獲得者、82位中國科學院院士、13位中國工程院院士等。本月24日,清華大學將迎來百年校慶。中新社發(fā)蘇丹 攝

|

|

|

|

|

|

|

| 商訊

|

專題

|

各地新聞

|

|

|

點擊排行

|

視覺

|